On avait un peu perdu de vue l’Américain Michael Davis Pratt alias Jim White (à ne pas confondre avec son homonyme batteur australien) depuis l’album “Drill a Hole in That Substrate (…)” produit par le grand Joe Henry en 2004. On l’a retrouvé contre toute attente en Belgique où notre correspondant Alain Hertay a eu la chance de le voir en concert. Il raconte.

1997. J’ai 29 ans. Durant les années qui ont précédé, j’ai écouté comme beaucoup tout ce rock alternatif foisonnant, les Yo La Tengo, Low, Swell, Cornershop, dEUS, Rosa Mota, Long Fin Killie et pas mal d’autres moins mémorables, découverts dans de petites salles ou sur le conseil avisé d’amis… En festival, nous allions aux concerts de groupes comme les Smashing Pumpkins, Pavement, Morphine, Afghan Whigs… C’était alors comme une explosion musicale libératrice qui, pour moi, a débuté en 1991 et s’est achevée vers 1995. Combien de moments musicaux traversons-nous dans une vie ? En tout cas, celui-là était vraiment bien. La seconde moitié des années 90 marque le déclin de ces groupes, beaucoup disparaissent d’ailleurs simplement de la carte…

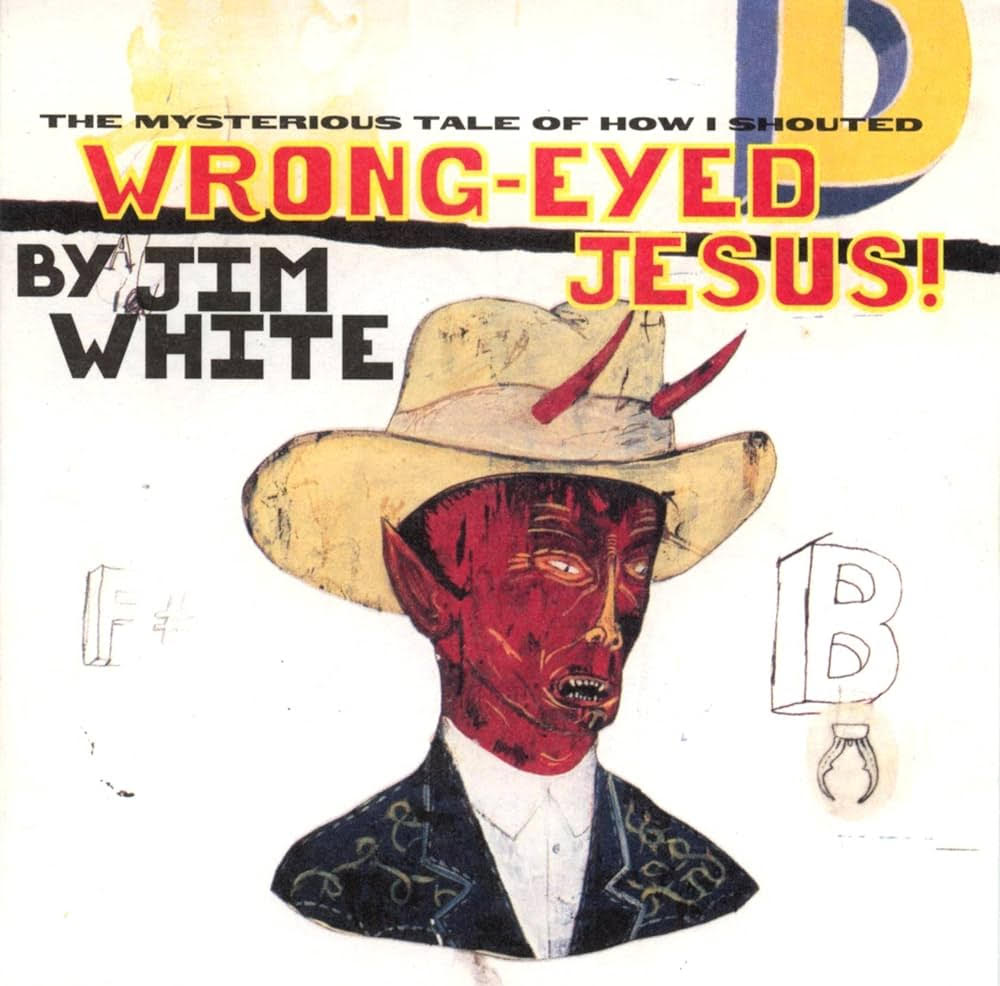

Un jour de 1997 donc, un ami, Joël que je ne remercierai jamais assez, arrive à la maison avec un album en me disant que je devrais l’aimer. Le titre ? “Wrong-Eyed Jesus (The Mysterious Tale of How I Shouted)”. L’artiste ? Jim White. La pochette ? Un diable émacié et rougeaud portant un Stetson. Il me propose d’écouter les trois premiers titres, “Book of Angels”, “Burn the River Dry” et “Still Waters”, tous parfaits, tous singuliers, tous différents de ce que j’écoute jusqu’ici. Enracinée dans les profondeurs de l’Amérique, cette espèce de country-folk tordue et hantée me transforme à jamais : d’une part, elle m’ouvre un champ musical totalement neuf à explorer et, d’autre part, elle rejoint les auteurs de la littérature américaine que je lis depuis l’adolescence, Raymond Carver surtout dont je dévorais alors les nouvelles et les histoires de héros paumés dans des petites villes américaines, ses récits de vies ordinaires au bord de la folie, des addictions, du meurtre ou du suicide.

Comme Carver, Jim White a un parcours sinueux, fait de rumeurs difficilement vérifiables. Né en 1957, il a été un jeune junkie de quinze ans à Pensacola (Floride) où il grandit, il traîne en Europe à vingt ans et est engagé comme modèle photo, il aurait été boxeur, surfeur, on le retrouve à trente ans chauffeur de taxi dépressif à New York, il débute un peu miraculeusement une carrière musicale à quarante ans qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec des hauts et des bas. David Byrne des Talking Heads sera son Gordon Lish, l’éditeur qui a convaincu Carver de franchir le pas vers le métier d’écrivain. Byrne reçoit par ami d’amis une cassette de démos de White, l’écoute puis l’appelle, ce dernier pensant à une mauvaise blague. Il produit ensuite ce premier album inespéré, essentiel et acclamé au titre improbable : “Wrong-Eyed Jesus (The Mysterious Tale of How I Shouted)”. Plus tard, un film, “Searching for the Wrong-Eyed Jesus” d’Andrew Douglas, sorti en 2003, suivra Jim White dans un périple vers les terres à l’origine de la musique de cet album. On y accompagne le chanteur dans un parcours à travers le « Sud profond » américain constitué de marginaux de tous poils rencontrés dans des églises, des prisons, des bars à motards… On y croise des proches du musicien : The Handsome Family, David Eugene Edwards du groupe 16 Horsepower ou encore l’écrivain Harry Crews à l’univers similaire de celui des chansons-récits de White.

Pour moi, suite à cette ouverture vers l’Americana, se succèderont en nombre les albums folk-rock jusqu’à devenir l’essentiel de ce que j’écoute. Lambchop, Iron & Wine, Andrew Bird, Laura Veirs, Sufjan Stevens, Vetiver… seront parmi les premiers d’une longue série d’artistes qui continue jusqu’à aujourd’hui. Les albums de Jim White ne me parvenant plus, celui-ci disparaît quelque peu derrière cette masse de musiciens constamment renouvelée qui a pris sa succession. Il reste néanmoins celui qui a mis le feu aux poudres.

2023. J’ai 55 ans. Les derniers articles que j’ai écrits pour POPnews sont notamment une chronique du nouvel album des Great Lake Swimmers ou un texte sur Gregory Alan Isakov et Zachary Cale, deux musiciens folk américains qui mènent depuis vingt ans une très belle et riche carrière tout en étant, selon moi, injustement ignorés par la critique francophone. Leur statut n’est d’ailleurs pas sans évoquer celui d’un Jim White.

Je n’assiste plus non plus à autant de concert qu’avant : généralement deux ou trois dans l’année et assez systématiquement dans les registres folk-country. Parmi les derniers, il y a eu Angel Olsen, Jeffrey Foucault ou la jeune Tomberlin… C’est en discutant avec un ami à propos des concerts à venir dans ma région que j’apprends que Jim White sera présent pour une dizaine de dates en Belgique et aux Pays-Bas, avant de partir pour l’Irlande pour quelques derniers shows. Les lieux me sont inconnus, pour la plupart des centres culturels dans des petites villes flamandes dont je n’ai jamais entendu parler. Je saurai plus tard que White est accueilli à Anvers par Nicolas Rombouts et Geert Hellings qui ont tous deux collaboré à son album “Misfit’s Jubilee” (2020).

Rombouts est bassiste et producteur. Il a travaillé avec Mauro Pawlowski, Stef Kamil Carlens et composé des musiques pour des spectacles de danse. Geert Hellings est guitariste et compositeur de musique de film, notamment celle du film de guerre “Wil” de Tim Mielants qui obtient un certain succès depuis sa sortie cette année. Les deux accompagnent sur scène White pour cette mini-tournée dont les salles ont été choisies à moins de deux heures de route d’Anvers, ce qui lui permet de rentrer se reposer après chaque prestation. Le centre culturel de Pelt étant le plus proche de chez moi, j’y prends une place vendue… cinq euros dans une formule « découverte d’artiste ».

Le 24 octobre, un mardi soir, je traverse donc une partie de la Belgique, soit une heure de route, pour arriver dans une petite bourgade endormie. Je me parque devant une brasserie allumée, mais visiblement vide de tout client, qui jouxte le centre culturel. Il est 20h20, le concert débute à 20h30 et il n’y a pas un chat. J’entre et tombe sur deux personnes à l’accueil à qui je demande, inquiet, si le concert de Jim White a bien lieu ici. Ils me disent que c’est à l’étage. J’arrive à la salle et… je me retrouve devant un public quasi exclusivement constitué de septa- et octogénaires. Deux ou trois d’entre eux sont en chaises roulantes ou médicalisées. Aucun n’a le profil de l’amateur d’indie folk, même de loin. La dernière fois que je me suis retrouvé au milieu d’un tel public, c’était dans un Ehpad où étaient jouées des reprises de Claude François et Michel Sardou. J’oubliais : la salle est pleine à craquer.

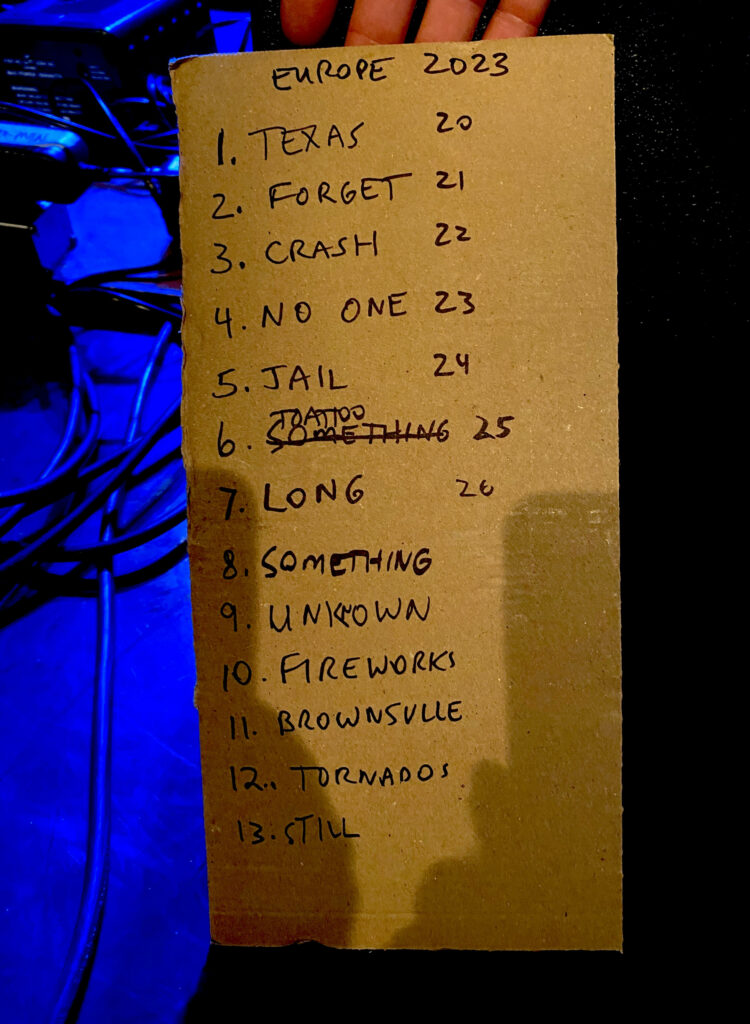

Jim White, cheveux longs (« J’ai porté les cheveux courts pendant quarante ans et j’ai attendu d’en avoir soixante-six pour devenir un hippie », dira-t-il entre deux chansons), Nicolas Rombouts et Geert Hellings traversent le public et montent sur la petite scène aménagée où ils s’assoient côte à côte. White se présente, évoque sa découverte de Pelt, lui aussi donne le sentiment qu’il se sent au milieu de nulle part. Le concert débute par “Driving in Texas”, un titre issu de l’album “Permanent Stranger”. Ce disque a une histoire singulière. En 2009, Jim White est abordé par Tucker Martine, musicien et producteur, qui a notamment travaillé avec Laura Veirs, The Decemberists, Death Cab for Cutie ou My Morning Jacket. Celui-ci lui dit toute son admiration pour l’album “Wrong-Eyed Jesus” et lui propose de monter un groupe avec la chanteuse de blues Linda Delgado. Sous le nom de Mama Lucky, les trois enregistrent donc “Permanent Stranger” qui ne trouvera pas de distributeur. Quatorze ans plus tard, l’album est enfin paru en septembre dernier. C’est pour cette raison que White ouvre avec un morceau de cet album qu’il peut enfin promouvoir, et en reprendra plusieurs autres extraits tout au long de son concert : “No One Is Who I Am”, “These Are My Tattoos”, “Something Is Out There” et “House of the Unknown”.

Après une autre ballade dans l’esprit de “Driving in Texas”, “Bound to Forget” de l’album “No Such Place” (2001), White explique qu’il est souvent seul avec sa guitare en tournée, mais que là, profitant de la compagnie de deux musiciens, il peut se lâcher sur des titres plus remuants et agressifs. On sent une part d’humour dans ses propos face à un public jusqu’ici plutôt impassible. Le trio se lance alors dans une très dynamique version de “Crash into the Sun”, une chanson que l’on peut entendre sur l’album “Transnormal Skiperoo” (2007) et, effectivement, le public se met à bouger, balancer en rythme sur le refrain, entraîné par l’énergie du groupe.

Jim White aime entrecouper ses interprétations de moments parlés où il revient sur son trajet personnel ou la genèse de ses compositions. Comment telle chanson a été imaginée à partir de l’histoire d’un tueur en série emprisonné qui a fait perdre la foi au pasteur qui le visite, comment telle autre exprime tout son mépris pour la ville au catholicisme oppressant où il a grandi et perdu deux amis de quatorze ans morts d’overdose, comment le coup de fil de David Byrne est arrivé à un moment où, paumé à New York, il songeait sérieusement à mettre fin à ses jours… Autant d’histoires enracinées dans une vie violente, pour reprendre l’expression de Pasolini. Comment enfin la musique a sauvé Jim White, devenant le réceptacle et l’exutoire de son histoire comme de ces histoires américaines qui le traversent. C’est pourquoi il n’est jamais aussi bon que dans ses longs morceaux narratifs conçus comme autant de micronouvelles dignes des meilleurs écrivains « roots » américains. “Jailbird” (également tiré de “Transnormal Skiperoo”), interprété magnifiquement, en est un excellent exemple, moment suspendu au milieu du concert.

Le concert se termine sur “That Girl from Brownsville Texas”, chanson intime, rétrospective où, seul dans un motel, le chanteur dresse un bilan en forme de prière : « I led a life of lonely drifting, trying to rise above the buzzards in my mind. You get dizzy chasing ’round the tail of what you need to leave behind. Oh, sweet Jesus, won’t you help me ? ». Il y aura un rappel où, seul, White interprétera enfin deux morceaux de “Wrong-Eyed Jesus” : “A Perfect Day to Chase Tornados” et “Still Waters”.

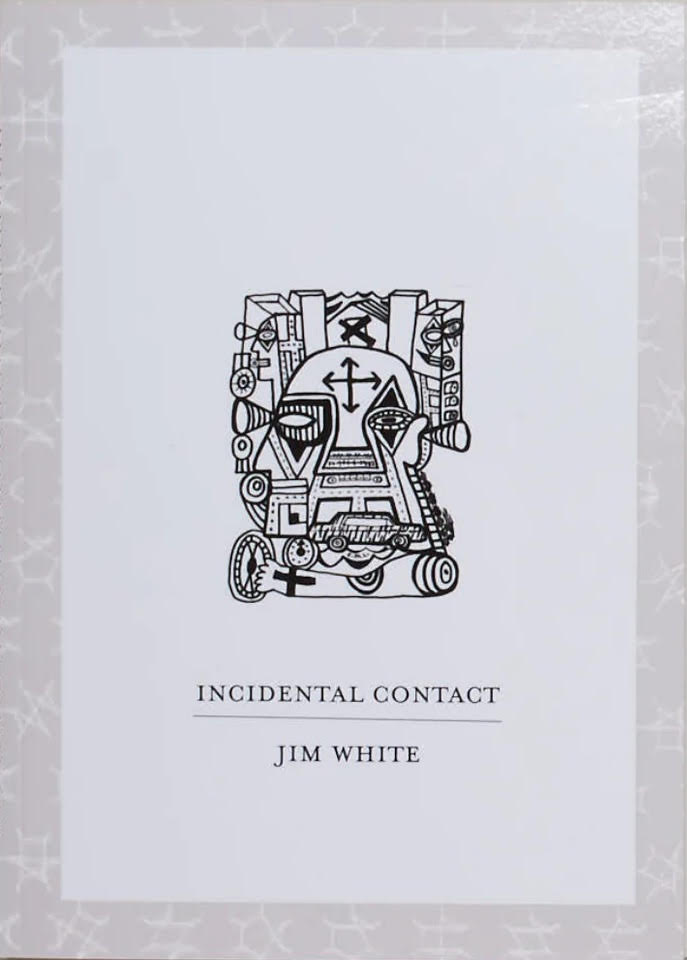

Peu de monde se pressait autour du musicien après le concert. Assis sur la scène, celui-ci avait étalé ses CD et 33-tours. Il proposait également son autobiographie “Incidental Contact”, parue l’année dernière. Il y retrace son errance, entre faits réels et réinvention de lui-même. En discutant avec lui, White m’apprend qu’en 1982 il est venu pour la première fois en Belgique, à Bruxelles, et qu’il a été pris comme modèle pour une affiche publicitaire pour une bière. Il y apparaissait avec une jeune femme, accoudé à un bar. Il avait vingt-cinq ans.

Je quitte Pelt aussi endormie que je l’ai trouvée en arrivant. La majorité des personnes âgées qui constituaient le public sont déjà reparties. Je me demande ce qu’elles ont pensé de ce concert… Finalement, ce cadre n’est pas très éloigné des localités perdues évoquées dans les chansons de White, les “sleepy towns” de la chanson du même nom sur “Wrong-Eyed Jesus” : « In Sleepy-town, you let the wild wind blow away your name. In Sleepy town, you let the healing rain just wash your pain away ».

Addendum : Il serait dommage de terminer cet article sans évoquer le travail actuel de White comme producteur. Celui-ci vient d’accompagner les derniers albums de la chanteuse vénézuélienne Ane Diaz et de Ben de la Cour, musicien folk entre Townes Van Zandt et Leonard Cohen. Les deux méritent que l’on jette une oreille curieuse sur leurs dernières sorties, tout comme sur ceux de Willow Avalon, la fille de Jim White, qui vient de signer chez Atlantic Records.