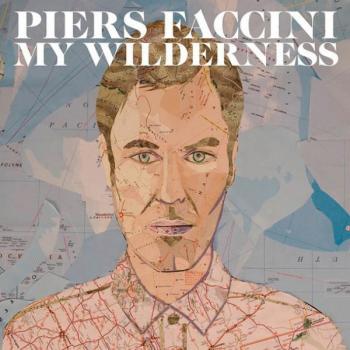

Le packaging, assez réussi, attire d’emblée le regard, et la curiosité que le bel objet cartonné suscite n’aurait pu être mieux comblée. Nul doute que Piers Faccini a été touché par la grâce lorsqu’en cet endroit précieux, riche d’enseignement, il a trouvé l’inspiration : son désert. Dans cet espace intrinsèquement initiatique, face au vide et à la rudesse, c’est l’essentiel qui s’est révélé à lui : la rencontre ; la sienne et celle des autres à la croisée des chemins. C’est ce que me raconte « My Wilderness ».

Sur la jaquette, Piers est transcendé par des continents aux frontières réinventées, qui se croisent et se superposent. On croit reconnaître l’Afrique, mais ça pourrait tout aussi bien être les Balkans ou des parcelles orientales. C’est sans doute tout cela à la fois. Piers n’aurait pu mieux illustrer sa musique, née de ses voyages aux confluents des mondes. Dans un article précédent, un coéquipier avait trouvé le mot juste pour parler du folk de Piers : « oecuménique ». Plus que jamais, l’adjectif est à propos, tant l’album rassemble.

Piers Faccini c’est avant tout une voix, et quelle voix ! Qu’il parle, susurre ou pousse un peu plus le chant tout en trémolos, le résultat est immanquablement enivrant ; dès qu’il ouvre la bouche, le souffle devient musique ; les notes coulent aussi naturellement que l’eau de la rivière. Chaleureuse et aérienne, la voix de Piers côtoie les anges. Sur « No Reply », elle est rejointe par une autre voix spectrale – celle de Patrick Watson – qui se niche tout en douceur à ses côtés ; le résultat est symbiotique. Et qu’il est beau ce violoncelle qui vient caresser l’instant un peu gravement.

Ce sont les cuivres balkaniques mêlés aux saveurs de l’Orient qui installent la toile de fond de « The Beggar & the Thief », et qui en marquent les contours. Là où ça devient encore plus intéressant, c’est lorsque Piers vient contre toute attente y dessiner, dans le refrain, une scène presque mafieuse – emplie de vieille Europe, en tous cas – avec une voix éraillée de crooner italien chantant une sorte d’anglais « sole mio ». Un peu plus loin (« That Cry »…), c’est l’Afrique qui nous livre ses trésors au son du N’goni et du balafon, quand, surprise, des violons irlandais débridés, sortis de nulle part, viennent diffuser un parfum de fête. Et aussi improbable que cela puisse paraître, ça fonctionne à merveille.

Et ainsi, tout au long de l’album, Piers voyage et nous fait voyager, et même dans ses recoins plus sombres, demeure lumineux. Je dirais que le grand changement, réside dans le fait qu’aujourd’hui, il maîtrise l’art du blues, sans plus le donner.