Dans un été festivalier marqué par diverses polémiques, Beauregard a fêté sa dixième édition avec sérénité. Il faut dire qu’avec une météo au beau fixe pendant les quatre jours, un record de fréquentation (108 000 spectateurs) et un finale assuré par Depeche Mode, le rassemblement normand a réussi un sans-faute cette année. Si la programmation était assez hétérogène, voire hétéroclite – mais c’est aujourd’hui le lot de tous les festivals qui se veulent rassembleurs –, elle aura offert son lots de grands moments et de bonnes surprises (Jack White, Simple Minds, Parquet Courts…), dont une grande roue et des numéros d’acrobaties. Compte rendu en mots et en images.

Vendredi 6 juillet

Pour des raisons professionnelles autant que footballistiques, nous arrivons sur le site fort tard, et MGMT entame son concert alors que nous récupérons nos pass. Le groupe en est déjà au troisième morceau, “Time to Pretend”, quand nous accédons enfin à la scène John après avoir contourné une foule compacte (l’affluence a parfois rendu les déplacements un peu difficiles, mais c’était heureusement ponctuel). Nous découvrons alors une impressionnante scénographie, peut-être pas aussi forte conceptuellement que celle de Soulwax, mais indéniablement décorative : réplique gonflable de 4 ou 5 mètres de haut du bonhomme jaune ornant la pochette du dernier album, projections psychédéliques, colonnes antiques en carton-pâte, plantes vertes semblant piquées au stage set de Björk… Cette profusion visuelle pallie le manque de charisme du duo, les trois musiciens additionnels faisant un peu plus d’efforts. Titillant le jeune public sur sa passion pour le Mondial (quelques heures après la qualification de la France pour les demi-finales), jouant des petits instrumentaux entre les chansons ou intégrant un long pont électro au milieu de “Kids”, le groupe peine un peu à donner du rythme à son set. Reste une belle succession de tubes et d’étrangetés pop, résumé idéal de dix ans d’activité.

Sur la scène Beauregard (un peu plus grande), c’est Jack White qui leur succède pour l’une de ses deux dates françaises de l’été. Si le décor est plus sobre, l’Américain soigne néanmoins lui aussi l’aspect visuel, avec des éclairages balayant toute la gammes des bleus (du vert d’eau à l’indigo) et un roadie/guitar tech looké, comme d’hab. Le concert est nettement plus pêchu que celui de MGMT et, pour notre plus grand plaisir, l’artiste, vite en nage, puise largement dans la discographie des White Stripes, avec aussi un peu de Raconteurs et de Dead Weather, et bien sûr quelques extraits de ses albums solo. Arrivé sur scène après ses musiciens, alors que ceux-ci jouent les accords du “I Hate You” des géniaux Monks, Jack White montre une fois de plus ses talents à la guitare, mais sans trop s’attarder, enchaînant pas moins de vingt morceaux en une grosse heure. Même si on n’est pas un inconditionnel, il faut bien reconnaître qu’il maîtrise parfaitement son sujet et qu’il ne s’économise pas. En finale attendu, “Seven Nation Army” retrouve toute sa fougue d’origine, que son dévoiement en chant de supporters bourrins avait fini par nous faire oublier. Très bon moment.

Samedi 7 juillet

La deuxième journée commence pour nous avec Eddy de Pretto. Si sa musique s’avère assez assommante sur la longueur de l’album, elle passe nettement mieux sur scène (ou il est simplement accompagné d’un batteur et, semble-t-il… de son téléphone). “Kid”, “Fête de trop” ou “Normal” sont repris en chœur par un public essentiellement jeune, que le chanteur se met dans la poche sans faire assaut de démagogie.

On saute ensuite quelques générations en se rendant sur la scène Beauregard où se produit le doyen de cette édition, l’immarcescible Julien Clerc, 70 ans (dont 50 de carrière). Si une heure de concert semble insuffisante pour entendre son impressionnante collection de tubes, le chanteur à la voix légèrement chevrotante livre un agréable et digne best-of, entre ballades au piano accompagnées notamment d’un quatuor de cordes et titres efficaces de l’époque Top 50, pour taper dans les mains (ou faire des cœurs avec les doigts, voir photo ci-dessus). On aura bien du mal à s’enlever “Cœur de rocker” et “La Fille aux bas nylon” de la tête les jours suivants…

Un cœur de rocker qui bat sans doute dans les poitrines des trois musiciens de Black Rebel Motorcycle Club (Beauregard, terre de contrastes…), comme il se doit vêtus de noir. Si tous les morceaux semblent tourner plus ou moins sur les mêmes accords, le groupe sait varier les ambiances, avec notamment une séquence bluesy/swamp fort réussie. Le bassiste Robert Levon Been (alias Turner), qui prend souvent le chant lead tandis que le guitariste Peter Hayes clope (on lui conseille la vapoteuse), offrira l’un des rares moments rock’n’roll de cette édition en terminant le set dans le public (du moins contre les crash barrières). Le titre de ce dernier morceau ? “Whatever happened to my rock’n’roll”, bien sûr.

Après avoir vu (sur les écrans de l’espace VIP) Nekfeu faire face à un public presque digne du Hellfest, on va se placer pour les doyens new wave – ils ont démarré leur carrière quelques années avant Depeche Mode – de ce 10e Beauregard : les Ecossais de Simple Minds. De la formation d’origine reste l’essentiel, soit les quasi-sexagénaires un peu empâtés mais toujours alertes Jim Kerr (chant) et Charlie Burchill (guitare). Visuellement, l’actuelle évoque un mélange de Roxy Music période “Avalon” et de Human League période “Don’t You Want Me”. Une guitare-synthé a même réussi à s’inviter… Malgré cette composition disparate, le groupe affiche une cohésion et une complicité rares (pas vraiment visibles chez Echo and the Bunnymen l’an dernier, par exemple). Jim Kerr semble se croire encore à l’époque où Simple Minds remplissait les stades, mais sa voix et sa présence scénique ne souffrent aucun reproche. Etonnamment, il cédera le micro à ses choristes sur deux morceaux, les laissant prouver qu’elles ont été choisies pour leur talent plutôt que pour leur plastique. Ce sera les seules vraies surprises d’une setlist s’appuyant sur des valeurs sûres qui rappellent aux spectateurs leurs années lycée : “Mandela Day”, “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive and Kicking”… Dans un registre un peu moins héroïque, “Waterfront” et “Someone Somewhere in Summertime” donnent à Burchill l’occasion de rappeler qu’il fut l’un des guitaristes les plus importants et influents du début des années 80. Grande classe.

On signalera pour l’anecdote que Black Rebel Motorcycle Club et Simple Minds reprennent parfois sur scène le même morceau : “Let the Day Begin” de The Call, groupe américain des années 80 dont faisait partie Michael Been, le père (aujourd’hui décédé) de Robert Been.

Le concert d’Offspring ressemble au burger-frites que l’on mange en le regardant distraitement : plaisant, pas trop gras, nourrissant mais vite oublié, forcément. On s’aperçoit quand même que le groupe a fait davantage qu’un tube.

Faire jouer le groupe Carpenter Brut sur une scène baptisée John relevait de l’évidence… Le trio guitare-batterie-synthés/machines propose un show son et images aussi référencé que son nom : en fond de scène est projeté un montage de séquences tirées des poubelles du septième art (slasher, gore, érotisme soft, sous-“Mad Max”, etc.) auxquelles se mêlent des pastiches très réussis. Franck Hueso, le cerveau du projet, n’est pas le premier à tenter le mix électro/heavy metal 80’s (Justice s’y était déjà essayé), mais il en tire un univers cohérent, à l’efficacité certaine. On se laisse prendre pendant une heure essentiellement instrumentale (sur les quelques chansons, les voix sont en boîte), même si la formule risque de finir par tourner à vide.

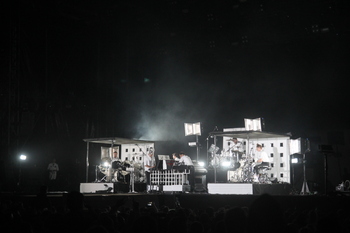

C’est sans doute aussi le risque qui guette Soulwax, avec ses trois batteurs et son impressionnante scénographie noir et blanc, déjà vue dans divers festivals. Pour l’instant, on apprécie la diabolique science sonore et rythmique des sympathiques frangins Dewaele, à laquelle il manque peut-être juste un peu d’âme.

Dimanche 8 juillet

En cette journée aussi chaude et ensoleillée que les précédentes, les locaux de l’étape s’appellent Inüit, déjà passés à Rock en Seine l’an dernier. Ils sont six et leur électro-pop où l’on discerne une possible influence r’n’b ne manque pas d’atouts : une chanteuse de talent, souvent accompagnée aux chœurs par les autres musiciens, des mélodies entraînantes, de bonnes idées d’arrangements… A surveiller.

Les Parquet Courts sont sans doute l’un des meilleurs groupes actuels en live, et ils le prouvent une fois de plus sur la grande scène, à un horaire pourtant peu propice (17 h). Pas de blabla, aucune frime, tout juste quelques “Merci beaucoup” de la part d’Andrew Savage qui a revêtu un maillot de l’équipe de France mais ne fera aucun commentaire sur le Mondial. Exécutés avec ce mélange de hargne et de décontraction qui fait la réputation des New-Yorkais, les morceaux excitants s’enchaînent sans temps morts, survolant une discographie déjà copieuse. Comme d’habitude, “Master of My Craft” et “Borrowed Time” sont joués à la suite, avec le même silence entre les deux que sur l’album. “Wide Awake”, avec le roadie du groupe à la cowbell, a tout pour devenir un incontournable de leurs setlists, de plus en plus variées musicalement même si les guitares dominent toujours. Un peu plus tard, on verra Andrew sur le côté de la scène pendant le concert d’At the Drive-In, observateur attentif de ses fougueux aînés.

Les Parquet Courts sont sans doute l’un des meilleurs groupes actuels en live, et ils le prouvent une fois de plus sur la grande scène, à un horaire pourtant peu propice (17 h). Pas de blabla, aucune frime, tout juste quelques “Merci beaucoup” de la part d’Andrew Savage qui a revêtu un maillot de l’équipe de France mais ne fera aucun commentaire sur le Mondial. Exécutés avec ce mélange de hargne et de décontraction qui fait la réputation des New-Yorkais, les morceaux excitants s’enchaînent sans temps morts, survolant une discographie déjà copieuse. Comme d’habitude, “Master of My Craft” et “Borrowed Time” sont joués à la suite, avec le même silence entre les deux que sur l’album. “Wide Awake”, avec le roadie du groupe à la cowbell, a tout pour devenir un incontournable de leurs setlists, de plus en plus variées musicalement même si les guitares dominent toujours. Un peu plus tard, on verra Andrew sur le côté de la scène pendant le concert d’At the Drive-In, observateur attentif de ses fougueux aînés.

Pas grand-chose à signaler à propos d’Oscar and the Wolf, qui mouline en T-shirt XXXL (voire entortillé dans un drapeau normand) une électro-pop dansante mais inoffensive. On s’en détache assez vite pour aller accueillir les Breeders de l’autre côté. Casquettes de base-ball vs bob : le look de camionneuses des sœurs Deal, rigolardes (surtout Kim), contraste avec les allures d’Anglaise distinguée de Josephine Wiggs, qui s’amuse à faire des bulles de savon avec un pistolet en plastique (le batteur, lui, se contente de faire le job, et c’est déjà bien). Les Breeders ne sont toujours pas le groupe le plus carré du monde, mais livrent une prestation plus qu’honnête, parfois même émouvante, où se distinguent de nombreux extraits de “Last Splash” : “Cannonball”, bien sûr, mais aussi les merveilleux “Divine Hammer” et “Driving on 9”. On ne boude pas son plaisir, et eux non plus visiblement.

Pas grand-chose à signaler à propos d’Oscar and the Wolf, qui mouline en T-shirt XXXL (voire entortillé dans un drapeau normand) une électro-pop dansante mais inoffensive. On s’en détache assez vite pour aller accueillir les Breeders de l’autre côté. Casquettes de base-ball vs bob : le look de camionneuses des sœurs Deal, rigolardes (surtout Kim), contraste avec les allures d’Anglaise distinguée de Josephine Wiggs, qui s’amuse à faire des bulles de savon avec un pistolet en plastique (le batteur, lui, se contente de faire le job, et c’est déjà bien). Les Breeders ne sont toujours pas le groupe le plus carré du monde, mais livrent une prestation plus qu’honnête, parfois même émouvante, où se distinguent de nombreux extraits de “Last Splash” : “Cannonball”, bien sûr, mais aussi les merveilleux “Divine Hammer” et “Driving on 9”. On ne boude pas son plaisir, et eux non plus visiblement.

Quelques minutes d’Ibeyi confirment notre impression de We Love Green : la joliesse engagée de leur musique est passablement ennuyeuse. On préfère nettement les potards dans le rouge d’At the Drive-in et les mauvaises manières de son chanteur Cedric Bixler, qui comme d’habitude fait à peu près n’importe quoi avant de se calmer un peu. Si ces concerts de reformation ressemblent à un baroud d’honneur célébrant un glorieux passé (la plupart des morceaux joués sont tirés de leur chef-d’œuvre “Relationship of Command”, sorti en 2000), leur puissance réussit à nous le faire oublier.

Lundi 9 juillet

Les programmateurs ont cassé la tirelire pour faire jouer en ce “jour d’après” l’un de leurs groupes fétiches, qui se trouve être l’un des plus anciens encore en activité, et l’un des plus populaires au monde.

En attendant Depeche Mode, les Caennais de Concrete Knives et les Belges de Girls in Hawaii – deux sextettes – font mieux que faire simplement patienter le public, en livrant des prestations habitées et enthousiasmantes. Mais tout le monde attend évidemment le plat de résistance.

Alors que l’heure fatidique approche, les esprits s’échauffent un peu : juste à côté de nous, des fans en accusent d’autres de leur passer devant. Bisbilles vite oubliées quand les Anglais montent sur scène sur le “Revolution” des Beatles, à cinq, un batteur au kick un peu bourrin parfois et un multi-instrumentiste complétant l’effectif. Pendant 1h40, la machine va tourner à plein régime, n’offrant guère de surprises sur la setlist (pour les festivals, c’est la même à chaque fois) mais donnant aux fans ce qu’ils attendent : des titres essentiellement tirés des années 80 et 90, parfois dans des versions extended, un son impeccable, des vidéos soignées en fond de scène, et l’habituel partage des rôles.

Dave Gahan joue à fond le showman lubrique, entre premier et second degré ; Martin Gore assure discrètement l’essentiel sur le côté gauche de la scène et brille avec le seul renfort du claviériste sur le sublime “Somebody”, cette chanson si simple en apparence que beaucoup rêveraient d’avoir écrite ; Andy Fletcher danse au ralenti derrière son pupitre et ses verres fumés. Le public est évidemment à fond, surtout sur les vieux tubes. Le rappel se termine par un retour aux sources sautillantes du groupe, “Just Can’t Get Enough”, presque davantage chanté par les fans que par Gahan lui-même. Beauregard va devoir faire très fort l’année prochaine pour égaler ces moments-là !