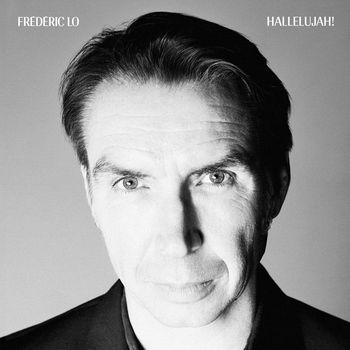

J’avais sans doute croisé plusieurs fois Frédéric Lo à des concerts, mais notre première rencontre a eu lieu par hasard, quelques jours seulement avant cette interview. Nous avions été tous deux conviés par un ami commun, le réalisateur et musicien Bernard Tanguy, qui organisait chez lui une petite soirée de présentation du clip et du premier EP de Hum Hum, le duo qu’il forme avec Sophie Verbeeck. Frédéric était là à la fois en tant que réalisateur du disque et… voisin. Cherchant à m’immiscer sans paraître trop impoli dans la conversation qu’il tenait avec un autre invité, je saisis l’occasion lorsque quelqu’un passa sur la chaîne la version des “Papillons noirs” de Gainsbourg chantée en duo avec Michèle Arnaud, aussi magnifique que méconnue. M’improvisant Shazam humain, je fis logiquement dévier la discussion vers l’auteur de “La Javanaise” (chose amusante, le troisième interlocuteur, photographe, nous dit avoir fréquenté Serge à l’époque de sa rupture avec Jane ; son foie s’en souvenait). Le temps passa fort agréablement, Bernard s’employant à remplir régulièrement les verres vides, et chacun finit par regagner ses pénates respectifs. Peu de temps après, je recevais un lien d’écoute du nouvel album de Frédéric Lo, le très réussi et touchant “Hallelujah!”, et la proposition de l’interviewer dans son studio situé dans le 10e arrondissement de Paris. Une façon de poursuivre la discussion avec un homme qui, durant près d’une heure, s’est avéré fidèle à la réputation qui est la sienne dans le milieu de la musique : extrêmement affable, modeste, altruiste et passionné.

En attendant une tournée solo, sans doute à l’automne, on pourra retrouver Frédéric Lo en compagnie de Bill Pritchard le 27 juin au Café de la danse. L’occasion d’entendre quelques titres de leur album en duo, “Rendez-vous Street”, qui devrait sortir dans le courant de l’année.

Pourquoi ce nouvel album arrive-t-il près de vingt ans après le précédent ?

Je vais reprendre les choses du début. Un ami m’avait proposé d’écrire une chanson pour la chanteuse Dani. Je croisais fréquemment Daniel Darc et je lui ai demandé s’il aimerait qu’on travaille ensemble dessus, c’est devenu “Rouge rose”… Ça nous a plus à tous les deux. Timidement, il m’a demandé si j’aimerais qu’on fasse d’autres chansons ensemble, pour d’autres… ou pour lui. Ça a donné l’album “Crèvecœur” (2005), à partir d’ébauches de ce qui aurait dû être mon troisième album et de mélodies plus anciennes. Et là, ce n’est pas que je n’aimais plus faire des disques pour moi, mais d’un coup j’ai eu énormément de sollicitations comme réalisateur. J’adore faire de la musique en studio, c’est le moment que je préfère même si ça ne me déplaît pas de faire aussi de la promo. J’ai été happé par mon activité de producteur, et par la vie tout simplement. C’est vrai qu’après “Crèvecœur” j’aurais pu être plus… (il hésite) … opportuniste, j’aurais pu surfer sur la vague. Mais bizarrement, je ne le sentais pas.

Tu craignais peut-être qu’on te reproche de profiter du succès inattendu de Daniel pour relancer ta propre carrière de chanteur et musicien ?

Oui, c’est ça. Et puis j’ai adoré travailler ces quinze dernières années avec des artistes que j’apprécie, je ne ressentais pas de manque. Au bout d’un moment, je me suis quand même rendu compte que j’avais quelques chansons pour moi et que c’était un peu absurde de ne pas faire un disque. Il y a dix ans, je n’avais pas autant envie de la faire que maintenant, et par honnêteté c’était mieux d’attendre. La situation qui est la mienne aujourd’hui m’a permis de travailler sereinement sur cet album, presque comme un hobby. Je l’ai fait parce que ça avait du sens pour moi, et non par simple nécessité.

Les prémices de ce disque, c’était la B.O. du film “Juillet août” en 2016 ?

Oui, il y a notamment le morceau “Dire”, chanté par Jérémie Kisling sur la B.O., que j’ai repris pour “Hallelujah !” C’est le réalisateur, Diastème, qui m’avait demandé de la faire. Il avait souhaité qu’il y ait quelques morceaux chantés par Jérémy parmi les 17 thèmes composés. On a demandé à Alex Baupain d’écrire les textes. J’avais connu Alex et Diastème en travaillant sur “Les Chansons d’amour” de Christophe Honoré. Ce qui est marrant, c’est qu’à l’époque c’est Alex qui avait fait appel à moi, j’étais à son service. Alors que pour “Juillet août”, c’était l’inverse. Pour composer les morceaux, je me suis replongé dans des choses que j’avais laissées en jachère, et c’est comme ça qu’Alex et moi avont décidé d’achever la composition de l’album. On a toujours eu un rapport tèrs amical, et j’ai trouvé élégant de sa part de m’aider à terminer ce disque et me donnant un point de vue. Et comme nous aimions beaucoup “Dire” tous les deux, il nous semblait logique de la chanter ensemble sur l’album.

Entre tes débuts et aujourd’hui, le contexte a-t-il beaucoup changé ?

Ah oui, complètement ! Pour mon premier disque, il y a plus de vingt ans, j’avais dû signer comme artiste solo sur une major alors que je venais d’un groupe et que j’aurais préféré qu’on continue ensemble. Un ami, Marc-Antoine Moreau, s’est improvisé apprenti manager : il a fait ensuite carrière dans le disque, découvrant notamment Amadou & Mariam. Devenu directeur d’Universal Afrique à Abidjan, il est mort l’an dernier d’une crise de palu foudroyante. On avait pas mal traîné nos guêtres ensemble, fin des années 80, début des années 90. Nos modèles, à l’époque, c’était plus des groupes que des artistes solo. Sous contrat chez Universal/Mercury, je me sentais très seul (rires)… C’était encore Phonogram à l’époque, il y avait donc Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Nougaro, William Sheller… Pas mal, comme arrière-garde, mais je me sentais tout petit à côté. Après, ça a été le début de la Star Ac’, et je n’étais pas tellement en phase. Je me serais plus vu sur un label indépendant, je lisais “Les Inrocks”, j’aimais le rock anglais… J’avais l’impression d’être entouré de gens beaucoup moins compétents que j’aurais pu l’espérer, et en plus de ça, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je voulais, aimais… J’étais un peu stressé, comme quand tu sens que tu as un truc à faire et que tu te demandes si tu vas y arriver. J’avais peur que ça se passe mal, soit à cause de moi, soit à cause des autres. Et j’ai plutôt tendance à penser que les problèmes viennent de moi et non des autres… Je ne dis pas qu’avec “Crèvecœur” j’ai donné une leçon, mais au moins ça a changé la donne pour moi de ce point de vue.

Et puis ce que je trouve chouette aujourd’hui, c’est qu’une certaine tradition de pop ou de chanson “made in France” intelligente et élégante revient. On avait eu Gainsbourg et les chanteurs Rive gauche, puis plus tard des groupes que j’aimais beaucoup comme Bijou, Taxi Girl, Modern Guy… Moi, j’arrive dans les années 90 et j’ai l’impression qu’on est passé à autre chose. Même s’il y a le label Lithium, Dominique A, Miossec, Dalcan, Julian Baer, Daho qui est toujours là, ils font un peu figure d’exceptions. Je trouve qu’aujourd’hui, il y a plus de choses intéressantes même si c’est un peu dispersé. Je me sens donc moins seul. Et puis il y a moins d’enjeux pour moi ; il y a 25 ans, j’avais l’impression de jouer ma vie…

Tu débarquais totalement inconnu sur un gros label, ce qui ne serait peut-être plus possible aujourd’hui…

C’était paradoxal : nous étions peu d’élus mais en fait on ne s’occupait pas vraiment de nous, c’était une boucherie totale.

Revenons-en au nouvel album. Même s’il est plutôt homogène, il y a une assez grande variété d’arrangements, avec des morceaux plus synthétiques, d’autres plus acoustiques… Comment s’est fait le choix de ces ambiances musicales ?

De façon plutôt naturelle. Si certains morceaux sont assez anciens, la production elle-même a été faite récemment. J’ai toujours aimé ce mélange de synthétique et d’acoustique, j’essaie de trouver l’équilibre qui me semble corespondre à chaque chanson, dans une logique globale d’album. J’y suis toujours attaché, j’aime qu’il y ait un début et une fin, j’ai même fait en sorte qu’il y ait une face A et une face B pour le vinyle. Bon, c’est peut-être un défaut de mon âge ! (rires) C’est un peu la chanson et l’humeur du moment qui dictent les choix. Une prod, c’est comme une photo de quelqu’un : il n’aura pas la même tête selon qu’elle est prise le 15 décembre ou le 22 juin… Même si j’aime réfléchir à ce que je fais, je suis aussi très instinctif : je n’ai pas un concept précis quand je commence quelque chose, c’est assez empirique. Une prod, ça doit s’entendre tout en étant discret, au service de la chanson.

Recherches-tu avant tout la simplicité ?

Oui, mais c’est le résultat d’une longue phase d’élaboration. Je peux superposer beaucoup de couches, puis en enlever, j’aime beaucoup faire ça. A l’arrivée, on peut avoir l’impression qu’il n’y a pas grand-chose, mais il y a tout un travail derrière.

Tes références semblent plus être du coté de la pop anglo-saxonne que d’une certaine tradition de la chanson à texte française.

Oui, quand j’étais gamin, j’ai vraiment été happé par la pop, plus anglaise qu’américaine d’ailleurs. Londres, même si ça a beaucoup changé, donne encore le sentiment d’être à la fois tout près et complètement différent. Je me sentais bien dans cet univers-là. J’ai l’impression qu’il y a encore une certaine différence de niveau de la musique populaire entre la France et l’Angleterre. Ça s’est un peu atténué, mais souviens-toi, il y a encore 20 ou 30 ans, si tu allais dans un café en France, tu n’entendais que de la musique horrible, alors que dans un pub les gens chantaient par cœur les Kinks, les Beatles, les Specials, avec une vraie fierté de cette culture populaire.

Quand j’étais gamin, ma mère écoutait de la chanson française. Il y a des choses que j’ai beaucoup aimées et que j’aime toujours, un peu les mêmes que pour tout le monde : Barbara, Brel, Brassens…Ça a été important pour moi car j’aime le texte, il ne me viendrait pas à l’idée de chanter n’importe quoi en anglais. Cet équilibre entre influences anglo-saxonnes et tradition française, on le retrouve chez Daho, ou chez Daniel Darc : il aimait Fréhel, on parlait entre nous de Julien Clerc, par exemple. J’aime les artistes qui ont su faire chanter la langue, que ce soit Gainsbourg, Vian, ou même Bécaud qui est plus dans la puissance : « Et maintenant… que vais-je faire ? » J’ai travaillé avec Bill Pritchard, et il trouve mes compos “so frenchy”… Ça lui évoque Michel Legrand, une forme de lyrisme que les Anglo-Saxons n’ont pas forcément. Ils peuvent avoir un intérêt, voire une fascination pour la culture française : qu’on se souvienne de Patti Smith citant Rimbaud, ou de Lloyd Cole période Commotions faisant référence à Simone de Beauvoir et intitulant une chanson “2 cv”… En sens inverse, c’est la même chose que mon fantasme de Londres, ou Memphis pour Alain Bashung. Lui, c’est le mix entre les grands espaces américains et un esprit typiquement Rive gauche.

Il y a plusieurs duos sur l’album : avec Alex Beaupain, donc, Stephan Eicher, Elli Medeiros et même Robert Wyatt. Tu les avais tous déjà rencontrés avant de leur proposer une collaboration ?

Oui, au moins brièvement. Robert Wyatt est présent sur une chanson que j’ai appelée “Eno Song” parce que son atmosphère me faisait un peu penser à Brian Eno. Ça me semblait logique de l’inviter car quand nous avions travaillé ensemble, nous avions justement parlé de lui. J’avais demandé à Robert quel était vraiment le rôle d’Eno comme producteur. Robert m’avait répondu qu’il ne faisait pas grand-chose, mais que lui se sentait mieux quand il était là. Donc j’ai invité Robert, qui ne chante pas vraiment, ce sont plutôt des halètements. Il joue aussi du bugle.

Concernant Elli, j’avais participé à un album tribute à Jacno et participé à un concert à la Cité de la musique avec de nombreux artistes. Elle m’avait pleuré dans les bras en me disant qu’elle avait trouvé ma version magnifique. Ça m’avait beaucoup ému. Elli et Jacno, cette musique à la fois fragile et très novatrice, c’est quelque chose qui a compté pour moi. D’ailleurs, sur le clip de “Cet obscur objet du désir”, j’ai ajouté une intro parlée tirée de “Désordre“, le premier long-métrage d’Olivier Assayas, qui avait réalisé quelques années plus tôt le fameux clip de “Rectangle” de Jacno.

Avec tous les artistes que je connais, j’aurais sans doute pu enregistrer un album entier de duos, mais ce n’était pas vraiment ma volonté. Je voulais plutôt réunir une sorte de famille idéale, de façon assez naturelle. Je ne cherchais pas à frimer. L’idée n’était pas non plus de me cacher derrière de grands noms. Faire un morceau avec des musiciens du calibre d’Eicher ou Wyatt, c’est quand même un défi, il faut se montrer à la hauteur ! Je pense que c’est aussi un travail de mémoire : Elli Medeiros, beaucoup de gens ne s’en souviennent plus, et Robert Wyatt reste inconnu du grand public. Stephan Eicher n’avait rien fait depuis six ans quand on a enregistré ensemble. Je trouvais que ça avait vraiment un sens de revenir au bout de vingt ans en ayant tous ces gens sur l’album.

A tes débuts, tu avais déjà la trentaine. Quel regard portes-tu sur ces artistes qui connaissent le succès à 20 ou 25 ans ?

C’est vrai que je suis un “late blossom”, une floraison tardive… Quand les Beatles font “Sergent Pepper”, George Harrison, le plus jeune membre du groupe, n’a que 23 ans, il en a 17 quand ils partent jouer à Hambourg. Paul Weller a aussi 17 ou 18 ans au début des Jam. Idem pour Robert Smith et Cure, ou Daniel quand Taxi Girl fait “Chercher le garçon”. Je trouve ça chouette si tu arrives à t’exprimer quand tu es jeune et que tu as du talent, mais il ne faut pas non plus que ça devienne l’unique critère. C’est vrai que j’ai un peu hésité à sortir un nouvel album du fait de mon âge, mais finalement j’ai pensé à des gens comme Paolo Conte et je me suis dit que ce n’était pas un problème ! Aujourd’hui, tout est permis, et ça pourrait même être une philosophie de vie. Ce n’est pas parce qu’on a passé 28 ans qu’on doit se considérer comme trop vieux, malgré les injonctions de la société du spectacle. J’aime beaucoup Leonard Cohen qui a sorti son premier album à 30 ans passés, ce qui était extrêmement vieux pour l’époque… Joe Strummer avait 27 ans au début du Clash, il devait cacher son âge car il avait un peu honte ! Si je trouve mes chansons bonnes, il me semble normal de sortir un disque, au lieu de me contenter de chanter sous ma douche au prétexte que je n’ai plus 22 ans… Et puis, je suis bien placé pour savoir qu’à la différence de George Harrison, certains artistes très jeunes qui sortent un disque n’ont en fait pas fait grand-chose dessus ! Cette obsession de l’âge touche aussi les comédiennes, bien sûr. Je me souviens de cette réplique dans “Le Goût des autres”, dite par Agnès Jaoui je pense : « Une comédienne de plus de 40 ans au chômage, c’est un pléonasme. » Je trouve ça complètement aberrant. Comme producteur, j’ai la chance de travailler avec des gens de tous les âges, et l’essentiel en studio n’est pas leur aspect extérieur.

Il y a aussi une dimension générationnelle, qui te concerne peut-être un peu moins. Eddy de Pretto, Angèle ou Thérapie Taxi sont écoutés par des garçons et filles de leur âge, ou un peu plus jeunes, qui se reconnaissent dans leurs textes et leur façon d’être.

Oui, bien sûr, et c’est très bien. Mais ce n’est pas un phénomène nouveau, c’était déjà le cas pour Elvis. Après, j’avais vu il y a quelques années Paul Anka sur scène, quand il avait sorti son album de reprises de morceaux pop et rock. C’était super de voir un vieux type comme ça chanter. J’ai adoré voir Reggiani à la fin de sa vie – là aussi, quelqu’un qui avait commencé à chanter assez tard. Après, je peux comprendre que ça ne parle pas à des gamins de 15 ans… Mais il ne faut pas mélanger les intérêts de l’industrie et ce que les gens peuvent attendre. Dans ses dernières années, Gainsbourg a touché un public jeune, par exemple. Et Cohen se met à cartonner avec “I’m Your Man” à la fin des années 80, alors qu’il a déjà la cinquantaine. C’est fascinant parce qu’il sort un truc un peu clinquant, dans l’air du temps, tout en parlant du Jugement dernier ! Mais c’est vrai que dans la pop music, on a tendance à rechercher la jeunesse, alors que ça n’embête personne qu’un écrivain ou qu’un peintre soit âgé – regarde Soulages… Pourtant, là aussi, les artistes gagnent en savoir-faire et en maturité : Paul Weller vient ainsi de sortir un très bel album.

Un documentaire sur Daniel Darc, “Pieces of My life”, va sortir prochainement en salles. Tu apparais en sa compagnie dans certaines séquences. Quelle a été exactement ton implication dans le projet ?

J’ai aidé de deux façons à ce qu’il aboutisse. J’aime beaucoup Marc (Dufaud, l’un des deux coréalisateurs) et j’ai aussi appris à apprécier Thierry (Villeneuve), que je connaissais moins. Amicalement, je les ai toujours encouragés à terminer ce film. D’un point de vue strictement business, j’ai renoncé à mes droits sur les chansons écrites avec Daniel qui apparaissent dans le documentaire. Ils craignaient que je leur demande de l’argent alors qu’ils avaient un tout petit budget. Ils m’en ont été très reconnaissants, alors que c’était pour moi la moindre des choses. De fait, je suis devenu coproducteur. Je leur ai dit aussi que s’ils faisaient de la promo pour la sortie du film, des projections-rencontres avec le public, je serais là avec grand plaisir. C’est un simple devoir de mémoire. Quand “Crèvecœur” a été réédité il y a quelques années, l’idée d’ajouter des inédits a été évoquée. J’avais des morceaux issus des séances de l’album qui me semblaient intéressants, mais je ne voulais pas non plus commettre un impair en les donnant à la maison de disques. J’ai donc consulté quelques personnes proches de Daniel, dont Marc, qui m’a alors encouragé à les sortir. Ce qu’il y a de touchant et même de fascinant dans ce film, au fond, c’est que tout est authentique, pris sur le vif. La première fois qu’on m’y voit, c’est pendant les séances de “Crèvecœur”, puis il y a une interview faite le dernier jour du mixage. On voit que je suis fatigué, pas rasé, et je dis que mon vœu, c’est de mettre Daniel à la place qui devrait être la sienne. Et c’est ce qui s’est passé… Pour Marc, j’ai gagné mon pari. Il a mis cet aspect en avant et c’est très élégant de sa part, je trouve. Ils sont ensuite revenus me filmer deux ans après la mort de Daniel, et je suis assez ému de reparler de tout ça. Je suis heureux qu’ils aient terminé le montage, trouvé un distributeur, reçu le prix du public au FAME festival où le film était montré…

Si ta collaboration avec Daniel a été une telle réussite artistique et commerciale, c’est peut-être aussi parce que tu avais un mode de vie nettement plus sain que celui des musiciens qui t’avaient précédé à cette place…

C’est sûr. Mais je pense qu’on était quand même très proches artistiquement. De l’extérieur, on semblait opposés, et les gens ne nous parlaient que de ça. De fait, on était très différents, mais on était faits pour se rencontrer. On l’a tout de suite senti. On me disait souvent « Ah, ça n’a pas dû être facile pour toi de travailler avec lui… », et je répondais l’inverse, un peu pour plaisanter mais pas tant que ça au fond : ça n’avait pas dû être facile pour lui de travailler avec moi. C’était courageux de ma part, mais aussi de la sienne. Je l’ai remué, je lui ai donné une structure car il en avait besoin. Pour en revenir au film, Marc a également été un élément très stabilisant entre Daniel et moi. Par un hasard total, la femme de Marc adorait mon premier album. Par ailleurs, c’est Marc qui a trouvé le titre “Crèvecœur” : quand Daniel lui a fait écouter l’album fini, il lui a dit « C’est un vrai crève-cœur. » Et puis, avec Daniel, on avait une vraie culture commune, de chansons, mais aussi de littérature, de cinéma… Il y a aussi le fait qu’on n’était pas du tout des enfants de la balle, mais plutôt issus d’un milieu modeste. Certes, ma famille a profité des Trente Glorieuses, mais mon grand-père était mineur. C’était le seul musicien que je connaisse dans la famille, il jouait de l’harmonica. Je pense que Daniel et moi avons eu une forme d’élévation culturelle grâce à l’école laïque, et à la musique. Et puis, quand on fait “Crèvecœur”, on est un peu des “outcasts” l’un comme l’autre, et on aime cette idée de faire un truc en marge, qui compte pour nous mais dont on ne sait pas comment il sera reçu. Un peu comme Morrissey et Johnny Marr quand ils décident de former les Smiths, ou Lou Reed et John Cale avec le Velvet… On avait du recul là-dessus, on ne se prenait pas non plus pour Rimbaud et Verlaine, mais notre implication était totale. Ça rappelle ce que raconte Patti Smith dans “Just Kids” : un mélange de détachement, d’humour et d’application réelle.

Daniel, cela faisait plus de dix ans qu’il n’avait pas fait de musique. Quand je suis allé le voir, il m’a fait un peu son show habituel, mais quand je lui ai joué “Rouge rose”, j’ai bien senti qu’il me prenait au sérieux. Et moi je savais très bien que ça tenait la route, même si ce n’était que le début. On connaissait nos forces, nos faiblesses, on était simplement dans l’action. Ce n’est pas moi qui l’ai porté, on a été portés l’un et l’autre par ce qu’on a accompli ensemble.

En tant que réalisateur, tu as travaillé avec Thousand, Josh T. Pearson, Bill Pritchard, mais aussi avec des personnalités plus installées comme Maxime Le Forestier ou Florent Pagny. Comment choisis-tu ces collaborations ?

Certaines sont des coups de cœur… mais pas toutes, bien sûr. J’en parle très sereinement. Il y a des gens dont je me sens très proche, comme Eicher que j’ai toujours beaucoup écouté, et d’autres dont l’univers ne m’est pas du tout familier. Je commence toujours par me demander si je peux leur apporter quelque chose. Pour prendre l’exemple de Maxime Le Forestier, j’ai été très agréablement surpris par la qualité de son travail, son professionnalisme, son ouverture et son érudition. Il y a des choses que j’aime beaucoup chez lui. “Restons amants”, sur laquelle j’ai travaillé, c’est une chanson merveilleuse. Après, il faut bien comprendre que je suis à mon compte. Je ne suis pas rentier, j’ai une famille… Et pour pouvoir rester indépendant et libre, il faut parfois accepter des choses qui sont de pures commandes, mais qui font découvrir des univers auxquels on n’avait pas forcément pensé. Un gars comme Florent Pagny, je ne vais pas lui faire croire que j’ai grandi avec sa musique. C’est aussi un businessman, et c’est un aspect intéressant. Quand je suis allé le voir sur scène, je me suis aperçu que les chansons que je préférais étaient aussi celles que le public préférait. Il est accompagné par une dizaine d’instrumentistes, très bons, alors que c’est lui qui produit le concert : il aurait très bien pu venir avec trois musiciens piteux, mais il préfère mettre les moyens. On est allés enregistrer des cordes à Abbey Road… Au début, il avait peur de rencontrer un branché bobo du 10e qui s’en fout un peu, mais je ne suis pas comme ça : si j’accepte une mission, je m’y consacre à fond. Après, je ne me sens pas toujours en phase avec l’artillerie lourde française, mais c’est pas grave ! C’est un peu comme un architecte, qui a une liberté plus ou moins grande mais qui doit respecter un cahier des charges. Les arrangeurs mythiques, les Alain Goraguer, Jean-Claude Vannier, Michel Colombier, ont fait des choses sublimes pour Gainbourg et d’autres, mais aussi pas mal de commandes. Tant que tu es honnête et que tu fais sérieusement ce que tu as à faire, il n’y a pas de problème. De ce point de vue, les Anglo-Saxons se posent moins de questions. Si tu proposes à un musicien de travailler avec quelque artiste que ce soit, il te répond : « Si tu peux me payer, je serai là. »

Même si ce nouvel album a été fait en dehors de toutes pressions commerciales, on sent que tu as cherché à écrire des morceaux accrocheurs, notamment sur la première face.

Ce n’est pas une volonté d’attirer le chaland, c’est simplement ce que j’aime. Quand j’ai commencé à écouter de la musique, c’était les Beatles, les Wings ou les morceaux les plus mélodiques du Velvet. Et je considère Antonio Carlos Jobim, Burt Bacharach, Michel Legrand ou Paddy McAloon de Prefab Sprout comme des maîtres. Le soin apporté à la mélodie est peut-être devenu un peu désuet, mais ça compte beaucoup pour moi. La chanson est un art mineur, mais c’est un art. Hier, j’écoutais FIP dans ma voiture et à un moment est passé un sorte de morceau de ragga. Je n’ai rien contre a priori, mais là il n’y avait vraiment pas de mélodie, alors que dans le reggae, chez Bob Marley, Third World, Jimmy Cliff, ce sont de vraies chansons. L’évolution me semble être un peu la même dans le rap : il y a des choses très bien, mais d’autres sont bâties sur du vide. La postérité jugera tout ça, de toute façon. Des artistes qui semblaient très importants à une époque, au top de la branchitude, peuvent être réévalués à la baisse des années plus tard. C’est le cas aussi dans la peinture, les arts plastiques. Dans le cinéma, le “sound design” a tendance a remplacer la musique originale, mais si tu écoutes les thèmes des “Harry Potter”, ils sont fabuleux. J’assume un côté “old-fashioned”, l’amour des choses bien faites. Et puis des chansons sans mélodies, je peux en écrire dix par jour ! Mes enfants, qui ont 7 et 13 ans, aiment le Boléro de Ravel et le thème de “Furyo” composé par Sakamoto. Je ne prétends pas écrire des choses aussi impérissables, mais c’est ça qu’on doit au moins essayer d’approcher.