Suite et fin de notre long entretien avec Andy McCluskey et Paul Humphreys, alias Orchestral Manoeuvres in the Dark, après une première partie publiée lundi dernier. Ils reviennent ici sur l’importance de l’art dans leur vie, leur intérêt pour les mouvements d’avant-garde – qui ont inspiré le nouvel album, “Bauhaus Staircase” –, leur passion pour Kraftwerk (modèle qu’ils n’ont jamais cherché à imiter) et, enfin, leur statut aujourd’hui : un groupe dont les vieux tubes accompagnent toujours ceux qui les ont découverts dans les années 80, mais qui est aussi admiré et reconnu par une nouvelle génération d’artistes.

L’album s’intitule “Bauhaus Staircase”, d’après le titre de la première chanson. Le mouvement du Bauhaus a conjugué l’esthétique et le politique : est-ce aussi la ligne directrice du disque ?

Andy McCluskey : Ça semblait en tout cas un titre approprié. Je suis un grand amateur de l’art du début du XXe siècle. Le Bauhaus est incroyable… Et c’était des arts appliqués, pas de l’art pour l’art mais de l’architecture, du design… En 1933, l’école a été fermée par les nazis. Les régimes totalitaires n’aiment pas l’art car ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne le comprennent pas et ils craignent d’être critiqués par les artistes. Et donc les nazis, Staline, Mao ont cherché à contrôler l’art pour qu’il les serve et porte leur message politique. Le Bauhaus est une métaphore pour moi. Mes paroles contiennent des références historiques mais plus largement c’est une façon d’évoquer la puissance de l’art, qui remplit la tête, le cœur et l’âme. C’est quelque chose en quoi j’ai toujours cru. Il doit aussi poser des questions, provoquer… On en a tous besoin, d’autant plus dans des périodes difficiles. Alors que dans un contexte de crise économique, beaucoup de politiciens considèrent que ce n’est pas quelque chose d’essentiel.

Paul Humphreys : Le budget de la culture est généralement le premier à subir des coupes.

A. M. : Avec le Covid, on a pourtant compris à quel point c’est essentiel. D’un coup, il n’était plus possible d’aller voir un concert, une exposition, un ballet, un opéra, des activités qui faisaient partie de mon quotidien… J’ai senti un grand vide dans ma vie.

Dans la chanson éponyme, « All the world needs art and passion / Pere Ubu and the Modern Dance » peut évoquer à la fois le premier album de Pere Ubu, “The Modern Dance”, sorti en 1978, et une époque plus lointaine, celle d’“Ubu roi” d’Alfred Jarry et des Ballets russes de Diaghilev à Paris, fin XIXe-début XXe…

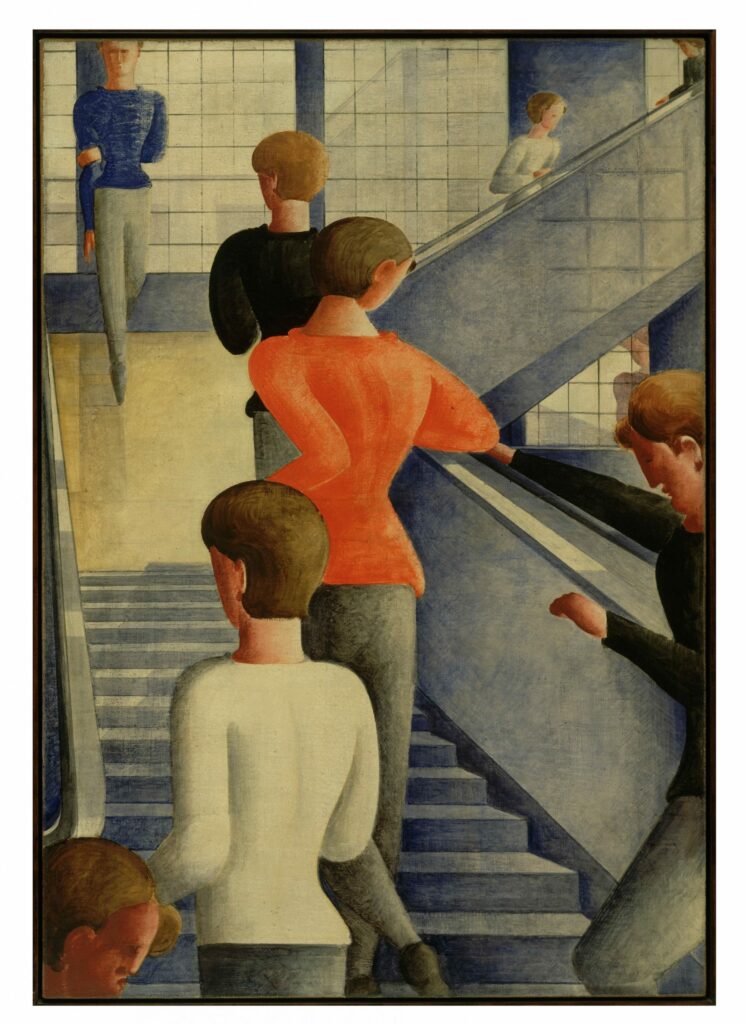

A. M. : Le titre “Bauhaus Staircase” vient en fait d’une peinture d’Oskar Schlemmer (ci-dessous), qui a aussi dessiné les incroyables costumes des Ballets russes. Même aujourd’hui, plus d’un siècle après, ils semblent futuristes ! Toutes les références culturelles dans le chanson renvoient à un art puissant, dynamique, tourné vers le futur. Le constructivisme russe était exceptionnel, mais là encore ça n’a pas plu au pouvoir, les autorités soviétiques y ont mis fin.

Vous êtes tous les deux issus d’un milieu populaire. Est-ce que le fait de vous intéresser à l’art était aussi une façon de vous élever socialement ?

P. H. : C’était juste notre réalité quand on a commencé. On venait d’une petite ville près de Liverpool. Nos familles n’avaient pas beaucoup d’argent, elles essayaient chaque jour de joindre les deux bouts et de mettre de la nourriture sur la table.

A. M. : Mais nos vies étaient enrichies par la musique, l’art, les films… Quand tu viens d’un milieu populaire où l’argent manque, c’est une échappatoire et aussi une façon de s’éduquer. Depuis plus de douze ans, je fais partie du conseil d’administration des musées nationaux de Liverpool. C’est une façon d’être reconnaissant pour tout ce qu’ils m’ont apporté quand j’étais adolescent et que je pouvais les visiter gratuitement. Je veux donner en retour aux institutions qui m’ont inspiré parce qu’elles ont vraiment nourri mon âme. Sinon, tu es juste un engrenage d’une grande machine. Tu ne grandis jamais, tu ne te développes pas, tu n’apprends rien. Tu ne vois pas au-delà de ton horizon, tu baisses les yeux et tu consacres toute ton existence au travail.

P. H. : Je crois aussi que le manque de ressources financières a eu une influence sur notre son. Nous étions passionnés par Kraftwerk et toute la musique qui venait d’Allemagne. Je pense que si nous avions eu accès au même matériel coûteux que Kraftwerk, nous aurions sonné plus ou moins comme eux. Mais nous ne pouvions nous offrir que des instruments bon marché dans les magasins d’occasion, ou fabriquer nos propres machines car je m’y connaissais en électronique. Et c’est comme ça qu’est né notre style. Nous ne pouvions pas sonner comme Kraftwerk, donc il fallait faire quelque chose de différent.

A. M. : C’est pourquoi Brian Eno était l’un de nos héros. Nous avons lu une interview de lui où il disait : « si vous êtes jeune, sans argent, que votre équipement est de bric et de broc, un vrai tas de ferraille, au moins c’est le vôtre et vous créez votre propre son avec. Soyez-en fiers ! » (rires)

P. H. : On faisait de la musique avec ce qu’on avait sous la main, comme beaucoup de groupes de l’époque.

Vous parliez de Kraftwerk. Même si votre son a beaucoup évolué depuis vos débuts, j’entends leur influence dans la plupart de vos disques, y compris le nouveau. Est-ce que ça reste pour vous la formation de musique électronique – ou plus largement, de musique pop – ultime ?

A. M. : Ils ont bien sûr été une influence énorme pur nous, et je considère qu’ils ont été le groupe le plus important de la musique populaire de ces cinquante-cinq dernières années, car ils ont tout inventé. Ils ont même prédit les changements à venir, ont été à l’origine de tous les nouveaux genres musicaux qui utilisent la technologie. C’est un groupe incroyable. Le 11 septembre 1975, alors que j’avais 16 ans, je suis allé les voir au Empire Theatre de Liverpool, j’avais le siège Q 36. Ça a été le premier jour du reste de ma vie, une révolution pour moi. Paul n’avait pas pu y aller, il était plus jeune et il y avait école le lendemain. Cependant, après les avoir vus sur scène, je n’ai pas cherché à les imiter. Bien sûr, ils nous ont beaucoup inspirés, on ne crée jamais à partir de rien. Mais nous voulions exprimer notre propre personnalité à travers notre musique.

P. H. : Et puis nous écoutions aussi Neu !, dont la musique était assez différente, le son plus organique. Il se dégageait davantage d’émotion de leurs disques. Il y avait aussi Bowie, bien sûr.

A. M. : Et le Velvet Underground ! Ils utilisaient des instruments « traditionnels » d’une façon inhabituelle.

Comme Depeche Mode par exemple, vous avez eu de nombreux tubes, mais vous n’êtes pas qu’un « singles band », vous avez aussi signé des albums considérés comme des classiques. D’ailleurs, sur scène, vous pouvez aussi bien jouer un concert « best of » qu’un album dans son intégralité (“Architecture and Morality”, “Dazzle Ships”). Appréciez-vous le fait que votre œuvre ait cette double dimension ?

P. H. : Nous sommes heureux d’avoir eu tous ces hits. Et les spectateurs qui viennent nous voir sur scène souhaitent les entendre. Si on ne joue pas leurs titres préférés, ils vont repartir déçus. Bien sûr, plus un groupe existe longtemps, plus il a de chansons populaires à son actif. C’est difficile de les jouer toutes, surtout si on veut intégrer des titres moins évidents à la setlist. C’est un équilibre à trouver. Quand on tourne pour un nouvel album, on en joue peut-être cinq extraits, pas l’intégralité. Nous avons aussi des fans hardcore qui ne veulent pas entendre que les singles, mais aussi d’autres morceaux moins connus des albums, voire d’obscures faces B ! Il faut essayer de contenter tout le monde et de faire en sorte que les gens passent un bon moment.

Vous semblez unanimement respectés et appréciés par vos pairs, du moins aujourd’hui…

A. M. : Oui, il faut bien préciser « aujourd’hui » ! (rires)

Je faisais notamment allusion à une nouvelle génération de musiciens du monde entier versés dans le synth pop, qui vous admire. Est-ce pour vous le plus grand accomplissement possible ?

A. M. : Ça nous rend très heureux, bien sûr. Quand quelqu’un dit des choses agréables sur vous, reconnaît votre influence sur ce qu’il fait, vous ne pouvez être que reconnaissant. Car quand nous avons commencé, ce n’est pas trop le genre de réaction qu’on suscitait, notamment de la part des journalistes. C’était plutôt : « Ce n’est pas de la musique. »

P. H. : Ou « pas de la vraie musique ».

A. M. : Nous avions par moments l’impression d’affronter des torrents de négativité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, nous rencontrons plutôt des musiciens qui nous disent que notre musique les a influencés, même si parfois ça nous étonne car la leur ne sonne pas vraiment comme la nôtre !

Surtout, aujourd’hui, nous nous retrouvons dans la même situation qu’à nos tout débuts : personne ne nous dit quoi faire. Nous avions signé sur un label qui nous avait donné de l’argent pour construire notre propre studio et nous avait laissé enregistrer notre premier album sans interférer. Aucun A&R n’est jamais venu voir ce qu’on faisait, personne ne nous a demandé de changer telle ou telle chose, nous n’avions pas de producteur et faisions tout nous-mêmes. Nous gardions un contrôle absolu. Pour le second, nous avions un producteur et un ingénieur du son mais ils étaient plus là pour nous assister. Le troisième, nous l’avons produit nous-mêmes. Et nous avions beaucoup de succès ! Quand la maison de disques a commencé à s’en mêler, ça a moins bien marché pour nous. Maintenant, nous avons de nouveau le contrôle, et nous en sommes très satisfaits.

P. H. : Nous allons fêter notre 45e anniversaire et nous goûtons particulièrement ce moment. Nous avons reformé le groupe tous les deux il y a 18 ans, en jouissant cette fois-ci d’une grande liberté, loin des problèmes financiers que nous avons connus par le passé, de la pression de notre maison de disques… Au fond, cette seconde incarnation du groupe nous apporte beaucoup plus de confort et de plaisir.

Au milieu des années 80, il y a eu tout une vague de rock indépendant en Grande-Bretagne, avec des groupes comme les Smiths, mais aussi d’autres moins connus qui enregistraient avec peu d’argent, sur de petits labels. A cette période-là, votre musique était nettement plus commerciale. Comment ressentiez-vous cette situation ?

A. M. : C’était assez difficile pour nous. Quand nous avions commencé, très jeunes, nous voulions être différents, en opposition aux clichés du rock à guitare. Et puis nous sommes peu à peu devenus le mainstream. Pour être honnêtes, nous-mêmes devenions un peu ennuyeux et cliché… On ne nous laissait pas le temps de donner le meilleur de nous-mêmes. Ça nous semblait normal qu’on nous critique car nous-mêmes étions assez critiques envers ce que nous faisions. Quand, à la fin des années 80 et au début des années 90, les groupes sont revenus aux guitares, c’était en réaction à la musique dominante, plus produite, avec beaucoup de sons synthétiques. Ce dont nous ne nous rendions pas compte alors, c’est que nous étions entrés dans l’ère postmoderne. Il n’y avait plus rien de vraiment nouveau, la culture populaire se nourrissait de sa propre histoire. L’avantage, c’est que si plus rien n’est à la mode, plus rien n’est non plus démodé. Donc si l’on considère que tu as fait de la musique de qualité, que tu as incarné un genre, et que tu es encore en activité, alors tu peux continuer comme nous à avoir une carrière !

Photo : Ed Miles.

Merci à Ephélide.