Cela fait plus de 25 ans qu’on suit avec intérêt la carrière musicale d’Emmanuel Tellier – par ailleurs journaliste – au fil de ses groupes successifs, de Chelsea à 49 Swimming Pools. Premier disque sortant sous son seul nom (« music written and performed by »), “La Disparition d’Everett Ruess” est pour l’essentiel un enregistrement solo, collection de courtes pièces instrumentales et de chansons piano-voix en anglais – Cassandre Berger au chant, Olivier Libaux à la guitare et un quartette de cordes apportent sporadiquement leur concours. C’est donc sans doute son œuvre la plus dépouillée et personnelle (avec le mini-album hors commerce “Me & My Good Friends” de Chelsea en 1994), mais elle a paradoxalement comme unique sujet une autre personne que son auteur : un certain Everett Ruess, donc, Américain ayant vécu au début du XXe siècle. Emmanuel Tellier lui a consacré un documentaire de 90 minutes (joliment sous-titré “Voyage dans l’Amérique des ombres”) dont le DVD est joint à ce disque qui en est plus ou moins la bande originale. Le film succède à une belle création scénique combinant musique live par 49 Swimming Pools, lectures théâtrales et projections vidéo, montée il y a quelques années au Centquatre à Paris. “La Disparition…” n’est-être pas l’œuvre d’une vie, mais un ambitieux projet multimédia qui se sera étalé sur plusieurs années.

Le destin d’Everett Ruess a, il est vrai, de quoi fasciner. Epris d’aventure et de liberté, ce jeune homme brillant partait explorer seul, pendant des semaines, les grandes étendues sauvages du sud de l’Utah. Il en rapportait des notes, des dessins, des poèmes, tenait un journal et envoyait de nombreuses lettres à sa famille. En 1934, celle-ci a perdu sa trace. Everett n’avait que 20 ans ; malgré les longues recherches entreprises par ses parents, son corps n’a jamais été retrouvé. Mais c’est moins cette mystérieuse disparition que la courte vie d’Everett qui a passionné Emmanuel Tellier. Soixante ans avant Christopher McCandless (dont l’histoire tragique avait été portée à l’écran par Sean Penn dans “Into the Wild”), le Californien avait cherché à vivre en communion totale avec la nature, tissant aussi des liens avec les tribus indiennes vivant dans ces paysages extraordinaires (Glen Canyon, Monument Valley…). Des lieux qui, à l’époque, étaient beaucoup moins touristiques qu’aujourd’hui.

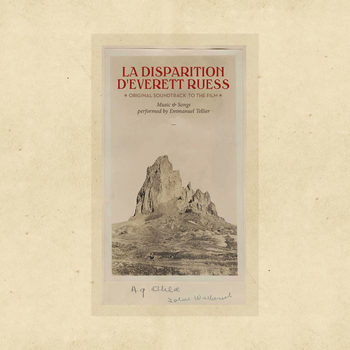

S’inspirant des écrits que Ruess a laissés, Tellier se met parfois littéralement dans sa peau pour chanter l’appel de la nature, la contemplation du ciel étoilé (poignant “How the Wild Calls to Me” en ouverture), la tentation de ne jamais revenir (“Not Coming Home”) et de s’évanouir dans l’immensité (“When I Go I Will Leave No Trace”). Tout en accompagnant magnifiquement les ciels azur et les terres ocre du film, cette musique ne tombe jamais dans les clichés “americana”. Si les chansons peuvent se rapprocher d’une pop-folk gracieuse telle que le journaliste la défendait naguère dans les pages des “Inrockuptibles” (“Cathedral of Tears”, avec Libaux à la guitare), les mélodies jouées sur un Steinway de 1897 – donc antérieur à la naissance d’Everett Ruess –, enregistrées entre la Bourgogne, l’Indre-et-Loire et Paris, se rattachent davantage à une tradition musicale européenne, qu’on pourrait qualifier d’impressionniste. Ce disque emballé avec le soin qu’on lui connaît par le graphiste Pascal Blua (il sort sur December Square, label fraîchement lancé et dont il est l’un des associés) est de ceux, rares, qui font de celui qui l’écoute un confident. Si son auteur n’y livre pas les détails les plus intimes de son existence, il semble néanmoins chercher à tisser un lien particulier avec l’auditeur, par personne interposée. Everett nous parle à l’oreille – même quand la musique ne s’accompagne pas de mots, il est là –, et c’est tout simplement bouleversant.