Dans l’esprit de tous les passionnés du nord de l’Angleterre, lorsque l’on évoque Mr Manchester, le seul nom venant à l’esprit est celui de Tony Wilson. Présentateur atypique sur Granada, fondateur de Factory Records et de l’Hacienda, nous lui devons parmi les plus belles heures de la culture moderne. S’il est originaire de Birmingham, Dave Haslam est pourtant une des autres figures incontournables de la ville. Il y a emménagé au début des années 80 pour ne plus jamais en partir. DJ mythique des grandes heures de l’Hacienda, mais aussi écrivain talentueux, il a su raconter la ville comme personne d’autre ne l’avait fait dans son indispensable livre “Manchester England”. De passage à Paris, nous l’avons rencontré pour un entretien retraçant toute sa carrière, son adolescence bercée de musique et de littérature, son label lancé avec le manager des Happy Mondays, ses sets de DJ où Public Enemy rencontrait The Smiths et enfin son nouveau projet de livre.

Tu es né et as grandi à Birmingham. Pourtant dans l’esprit de tous, nous avons l’impression que tu es originaire de Manchester. Quels souvenirs gardes-tu de tes années passées là-bas ?

Adolescent j’étais déjà passionné de musique. Fasciné serait même un mot plus juste car la musique était mon monde, je savais déjà que je voulais en être un acteur. J’ai fêté mes seize ans en 1978, et je suis énormément sorti à Birmingham pendant les deux années qui ont suivi. J’y ai vu beaucoup d’artistes dont les gens parlent peu de nos jours, mais qui pourtant, à l’époque, étaient des pionniers dans leur style. Des groupes locaux comme The Prefects ou les Au Pairs. J’ai également eu la chance d’en voir d’autres comme Dexy’s Midnight Runners ou UB40 qui sont devenus importants par la suite. En parallèle, à deux pas de Birmingham, dans une ville nommée Coventry, le label 2 Tone Records commençait à bien faire parler de lui avec des groupes comme The Specials et The Selecter. J’ai donc pu témoigner de l’importance que pouvait avoir la musique et de son impact à un niveau local. Ce fut très important pour moi, car lorsque j’ai déménagé à Manchester, je savais qu’il pouvait se passer des choses fascinantes et à petite échelle, à deux arrêts de bus. Il fallait juste être curieux pour les découvrir.

Comment décrirais-tu le quartier de Moseley où tu habitais ?

C’est un quartier qui était déjà un peu bohème à l’époque et qui l’est encore plus aujourd’hui. J’y ai passé une jeunesse agréable. Il y avait beaucoup d’étudiants qui traînaient là-bas. Des groupes jouaient dans les pubs du quartier, surtout les jeudis soirs. Il y régnait un esprit alternatif. Je me souviens particulièrement d’une librairie alternative, Prometheus, gérée par des hippies aux idées bien à gauche. Quand tu as quinze ans, avoir un endroit comme ça où traîner est très important car tu réalises enfin que la réalité du monde n’est pas forcément celle que l’on t’enseigne à l’école, ou ce que tu vois à la télévision. J’adorais savoir qu’une autre façon de penser, avec de nouvelles idées, étaient à ma disposition à travers les livres de cette boutique.

Avant de partir à Manchester en 1980, étais-tu investi dans la scène musicale locale ?

Non, car j’étais trop jeune. Mais surtout je n’avais pas vraiment d’amis qui s’intéressaient aux mêmes groupes que moi. Mes seules connexions avec le monde de la musique se faisaient via le NME ou l’émission de John Peel, il n’y avait aucun autre moyen. Ils parlaient déjà beaucoup de la scène de Manchester à cette époque. J’ai donc pu assister à un concert de Joy Division à Birmingham grâce à eux.

Tu as étudié à la prestigieuse université de Manchester. Le choix de cette université était-il purement lié à ton choix d’études, ou bien avais-tu déjà le regard rivé sur la scène de la ville depuis un moment ?

Les groupes que j’écoutais et les articles que je lisais m’avaient déjà permis de considérer Manchester comme une ville attractive. Lorsque j’ai eu l’opportunité d’aller y étudier, je n’ai pas hésité. La ville était de la même taille que Birmingham, mais avec une scène musicale plus importante. Je m’y sentais comme à la maison. Cela ne changeait pas grand chose au fond d’être dans une ville ou l’autre, car je continuais à sortir tous les soirs pour assister à des concerts, à acheter des disques. A la seule différence que j’ai commencé à connaître des gens partageant la même passion que moi à Manchester. On a souvent tendance à créer des divisions entre des villes comme Liverpool, Leeds, Manchester, Birmingham, mais elles sont surtout liées aux clubs de foot et à leurs supporters. Au fond, ce sont toutes des villes qui ont été touchées par la crise de l’industrie, mais qui, au niveau de l’identité culturelle, sont à mille lieues de la prétention de Londres. C’est pour cette raison que je savais que je me sentirais à la maison à Manchester.

Tu nous parlais il y a quelques instants de ta passion pour les livres proposés dans ta librairie de quartier à Birmingham. Tes études de littérature sont-elles liées aux livres que tu y as découverts ?

Oui, car avec du recul, je m’aperçois maintenant que ma vie à l’époque marquait une période de recherche de soi qui a été déterminante pour ce que je suis devenu par la suite. J’ai cette idée, que je trouve très française, qui est la suivante : si tu lis énormément, si tu regardes des films underground, etc., et que tu digères le tout en y réfléchissant et en l’analysant, tu comprends mieux le monde qui t’entoure. Cela peut paraître naïf, mais ça résume bien ma personnalité.

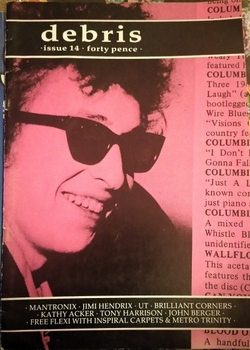

Au début des années 80, en parallèle à ta carrière de promoteur de groupes et tes débuts de DJ, tu as lancé un fanzine baptisé Débris. Puis tu as commencé à écrire pour le NME. Avais-tu déjà depuis un moment l’ambition d’écrire ou bien y as-tu pris goût grâce au fanzine ?

Si tu m’avais dit à seize ans que j’allais passer ma vie à rencontrer des groupes, à écouter de la musique et écrire des livres, j’aurais été vraiment étonné. Je ne savais même pas que l’on pouvait en vivre. J’aurais aussi bien pu te dire que je voulais devenir astronaute et m’envoler pour la Lune (rire). Je lisais énormément la presse musicale et les livres achetés dans ma librairie de quartier, et je m’y identifiais. Mais de la à imaginer pouvoir écrire comme leurs auteurs ! Je n’avais aucune ambition professionnelle, mais plutôt ce que j’appellerais une ambition négative. Car je ne voulais pas d’une vie rangée, mais plutôt vivre des expériences teintées d’insouciance. J’étais tout de même conscient qu’il faudrait faire quelques compromis pour payer les factures. J’espérais secrètement que mon plan fonctionnerait le plus longtemps possible (rire).

Crois-tu toujours à l’utilité d’un fanzine papier aujourd’hui, à l’heure où avec internet et les réseaux sociaux nous avons accès à des blogs obscurs et des tonnes d’informations très pointues ?

A l’époque de Débris, internet n’existait pas. Il fallait aller à la bibliothèque pour trouver des informations. Les fanzines se rapprochent des magazines underground américains des années soixante dans lesquels on exprimait librement ses idées sur la musique ou un autre sujet, mais en restant toujours à la marge. C’est ce que j’ai fait avec Débris. J’écrivais sur les livres, la musique, des gens oubliés par l’histoire. Je me souviens d’un papier que j’ai rédigé sur Malcolm X qui m’avait demandé deux à trois mois de recherches. Il n’y avait pas beaucoup d’informations sur lui à l’époque. Alors qu’aujourd’hui il suffit de consulter sa page Wikipédia. Il y a quinze ans, ma réponse sur la nécessité ou pas de lire un fanzine aurait été différente. Je t’aurais plutôt conseillé de te tourner vers des blogs underground. Mais aujourd’hui avec le retour en force d’une scène artistique que j’appellerai “lo-fi”, je vois les choses différemment. Les gens se moquent d’enregistrer un disque sur vingt-quatre pistes. Ils se débrouillent avec trois fois rien. Tout est bricolé dans une chambre et le résultat sort en vinyle. Idem pour les impressions. Ce mouvement est accompagné d’un retour des fanzines. A Manchester, nous avons ce qu’ils appellent une “Print Fair”. Les gens s’assoient derrière une table et vendent aussi bien des livres que des posters ou des sérigraphies. Mais aussi beaucoup de fanzines. Il y a toujours des individus qui se sentent marginalisés car on ne les laisse pas s’exprimer ou l’on ne parle pas de leur culture. Le fanzine est généralement le meilleur moyen de combler ce vide. Au début des années 90, il y avait beaucoup de fanzines sur le hip-hop à Paris, car les médias ne s’étaient pas encore emparés du mouvement. La deuxième raison de leur retour tient au fait que les gens accordent de la valeur à quelque chose qui est tangible. Ils donnent tout ce qu’ils ont en eux pour rédiger leur article et aiment le principe qu’ils se retrouvent imprimés dans un support qu’ils ont créé eux-mêmes. Avec également l’espoir au fond d’eux que les lecteurs vont sentir leur passion en lisant leur fanzine. Une nouvelle génération l’a bien compris et est consciente que tu peux procurer des réactions et des sentiments différents de ceux que tu éprouves en cliquant sur un site internet.

Je trouve pourtant qu’il y a une dérive. Certains fanzines s’apparentent à des magazines, et d’autres sont souvent prétentieux et hors de prix.

Oui, mais un fanzine en édition limitée et qui s’apparente à de l’art ne me dérange pas plus que ça. Il faut que l’on puisse en lire de toutes sortes. On en trouve maintenant beaucoup qui s’éloignent de la musique pour traiter du design, de la poésie, du dessin, etc., car on trouve moins d’informations sur ces sujets que sur les musiciens.

Quel genre de musique passais-tu lors de tes premiers DJ sets dans des clubs de Manchester ? Avais-tu carte blanche pour passer ce dont tu avais envie ?

J’ai eu de la chance, j’ai toujours eu carte blanche. Pour être tout à fait exact, les premières fois où j’ai passé des disques, c’est moi ou mes amis qui organisions les soirées dans des clubs appelés The Man Alive et The Venue. Nous cherchions des endroits où passer les disques que nous aimions, et où les groupes intéressants du moment pouvaient se produire en concert. Même lorsque j’ai commencé ma résidence à l’Hacienda, à aucun moment je n’ai eu la moindre consigne sur les disques à passer.

Penses-tu que c’est cette liberté qui t’as permis d’être repéré par Paul Mason, qui t’a demandé d’assurer les jeudis à l’Hacienda ?

Oui, car l’Hacienda recherchait toujours à se démarquer avec des DJ que tu n’entendais pas ailleurs. Avec du recul c’est complètement fou, car quand j’ai commencé à m’y produire en 1986 le club perdait déjà beaucoup d’argent, notamment à cause des concerts. Ils ont réalisé qu’ils feraient des économies en faisant jouer des DJ. C’était une sorte de pari. C’est comme ça que je me suis retrouvé à assurer les jeudis et samedis et Mike Pickering les vendredis. N’importe quel autre club aurait voulu passer les morceaux les plus populaires du moment pour remplir la salle. Pas l’Hacienda. Ça résume parfaitement l’éthique du club qui était de ne jamais rien imiter. Il fallait juste avoir suffisamment confiance en toi pour s’organiser de la façon qui te paraissait être la meilleure. Je jouais donc de la musique variée et de qualité. Ma philosophie personnelle était la suivante : la plupart des gens que je connaissais s’intéressant à la musique pouvaient occasionnellement sortir pour écouter des disques qu’ils ne connaissent pas forcément. Parmi tous les endroits de Manchester, seul l’Hacienda pouvait les accueillir. C’était l’endroit où les amoureux de la musique se retrouvaient déjà. Si dans la salle se trouvaient des fans des Smiths, de hip-hop ou de jazz-funk, je savais que j’allais trouver un moyen de passer des disques qui mettraient tout le monde à l’aise et les inspireraient suffisamment pour se retrouver sur le dance floor. Je me souviens précisément de propos tenus par Morrissey. Il affirmait son dédain pour le hip-hop. Il trouvait que les disques de reggae sonnaient tous pareil. Je l’ai pris au mot et me suis donné comme challenge de démontrer que ce qu’il racontait était stupide. J’enchaînais donc “Bigmouth Strikes Again” avec Public Enemy (rire). Et ça fonctionnait ! Le public de l’Hacienda était vraiment ouvert d’esprit, de vrais passionnés de musique. A aucun moment le dancefloor ne s’est vidé quand nous avons commencé à jouer les premiers disques d’acid house et de techno car le terrain était déjà prêt. Nous savions que c’était nouveau, différent, et que le public allait adorer. Tout le monde était déjà habitué à être surpris à l’Hacienda. De 1986 à 1987 nous avions planté les graines pour ce qui s’est passé par la suite.

Il y avait tout de même une sorte de complémentarité entre les différents DJ. Les styles n’étaient pas les mêmes.

Effectivement, mais pourtant tu retrouvais les mêmes personnes à ces différentes soirées, ou bien des gens avec le même état d’esprit. Il y avait beaucoup d’étudiants aux soirées de Mike le jeudi. L’ambiance était vraiment chaleureuse, très festive avec un style musical très varié. Mes sets du samedi s’adressaient à des clubbers plus âgés et stylés. A l’opposé des soirées du mercredi où tout le monde finissait en transe. Elles étaient assurées par Mike et Jon Dasilva. C’était la soirée où tu allais si tu vivais pour les raves, sans aucune autre ambition, même pas de trouver un job. Nous ne nous consultions pas avec Mike, chacun jouait ce qu’il souhaitait, à l’instinct. Le club lui même n’a jamais eu de stratégie marketing. Ce qui est certainement une des raisons de son succès, car le marketing rend les jeunes méfiants. C’est incroyable, avec du recul, de penser à quel point tout a finalement pris sens, avec cohérence, complètement par accident.

En parallèle à ta carrière à l’Hacienda, tu as créé Play Hard Records en 1987. Tu as monté ce label avec Nathan McGough (manager des Happy Mondays, ndlr). Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience ?

Je considère cette maison de disques comme une erreur car je n’avais pas suffisamment de temps à y consacrer. Beaucoup de groupes de Manchester se faisaient signer à cette époque. Mais il en restait beaucoup d’autres très intéressants qui ne l’étaient pas. J’ai donc voulu, de la même façon qu’avec mon fanzine, défendre certains d’entre eux pour permettre aux gens de réaliser à quel point leur musique était bonne. Quand j’avais 17 ans je ne vivais qu’à travers John Peel et le NME. A 25 ans je connaissais John Peel personnellement et j’écrivais dans le NME. Je commençais à avoir un réseau qui pouvait m’être utile. Et ça a marché, John Peel passait toutes nos sorties et le NME les chroniquait. Le problème étant que personne n’achetait nos disques (rire). C’est à cause de ce manque d’intérêt que nous avons arrêté le label. Il y avait pourtant quelques bons groupes, comme King Of The Slums, The Exuberants. C’est ironique car je rencontre encore aujourd’hui des gens, de parfaits inconnus, qui me remercient d’avoir sorti des disques de King Of The Slums ! Il y a également des gens qui veulent ressortir l’album de Kit, d’autres qui me contactent pour que certains titres figurent sur des compilations de trésors cachés. C’est rassurant car au moins je n’avais pas faux sur toute la ligne.

Tu n’as jamais sorti de disques sous ton propre nom. L’idée de sortir des disques en solo ou avec un groupe ne t’a-t-elle jamais traversé l’esprit ?

Non, car à l’âge où cela aurait était possible je n’en aurais pas eu le temps. Je tenais un journal à l’époque et je m’y suis replongé récemment. Mon rythme de vie était vraiment intense. J’allais de conventions de disques en concert à Londres pour voir The Smiths, ou à Leeds pour interviewer Sonic Youth, etc. Même plus tard, vers 1997, lorsque les DJ commençaient à être considérés comme des stars, j’ai levé le pied pour consacrer plus de temps à l’écriture. C’était une volonté, car au fond cette activité correspondait plus à la personne que je voulais être à l’époque. J’aime toujours autant me produire en tant que DJ, mais j’ai aujourd’hui trouvé un bon équilibre dans ma vie entre ces deux formes d’expressions qui me tiennent à cœur.

Après quelques années en tant que DJ tu as quitté ta résidence à l’Hacienda et tu es devenu promoteur de soirées dans les clubs dans lesquels tu jouais. N’as-tu à aucun moment éprouvé une lassitude ? Est-ce la raison pour laquelle tu t’es plus consacré à l’écriture ?

Non, mes sets de DJ marchaient très bien. A l’époque j’étais en résidence au Boardwalk les vendredis et samedis. 500 clubers se déplaçaient à chaque soirée, beaucoup étaient des habitués et l’ambiance était excellente. J’avais beaucoup de temps libre car, en gros, mon agenda était libre cinq jours sur sept. D’autres dans ma situation restaient chez eux à fumer de l’herbe du matin au soir, ou à traîner au lit. J’ai juste pensé que le moment était opportun pour encore plus me consacrer à cette activité que j’exerçais déjà en parallèle depuis le début des années 80. J’ai donc pris la décision d’écrire mon premier livre.

Tu as depuis sorti trois autres livres et tu travailles actuellement sur le cinquième. Pourrais-tu nous en dire plus sur ce nouveau projet ?

Le livre n’en est qu’à un stade peu avancé. Les quatre livres que j’ai écrits jusqu’à présent tournaient autour de l’histoire culturelle et politique, mais toujours avec la musique comme point commun. Comment elle a pu affecter une ville, Manchester, ou bien une décennie, les années 70, etc. Des sujets qui m’intéressent et dont j’ai été à mon petit niveau, un acteur. Le nouveau livre tourne plus autour de moi, des choses auxquelles j’ai assisté et que j’ai réalisées. Ce n’est pas une autobiographie, mais quelque chose qui s’en approche. Je trouve que la culture capitaliste n’a jamais été aussi conformiste et commerciale que de nos jours. L’argent te donne encore plus de pouvoir. Les gens qui cherchent à trouver une alternative ne sont plus vraiment encouragés à penser qu’il en existe. C’est pourquoi le livre parlera d’activités menées en indépendant, d’idées underground, en espérant que ça incitera quelques personnes à franchir le cap. Le dessinateur Robert Crumb a réalisé un dessin de deux personnes dans une boîte. L’une tente de casser un mur au marteau. L’autre lui dit de ne pas le faire car il va créer un trou qui va endommager la boîte. Tu réalises soudain que cette boîte se trouve au milieu d’un champ. Autour de ce champ se trouvent des arbres, des villes, des gens. Il te montre que casser un mur n’est pas dangereux, mais nécessaire. C’est un bon résumé du livre.

Tes livres sont très fouillés. Tu apportes beaucoup de détails, mais ton style d’écriture rend la lecture facile et passionnante. Tu donnes l’impression de toujours garder le lecteur en tête tout en prenant un réel plaisir à écrire. Partages-tu mon opinion ?

Je compare souvent mon activité d’écrivain à un DJ set. J’ai envie de communiquer ma passion pour la musique au public. Je dois donc trouver un moyen pour me connecter avec les gens, même les plus réticents, pour qu’ils passent une bonne soirée. Lorsque j’écris, je dois parfois donner beaucoup de détails ou bien expliquer des concepts difficiles. Mais j’ai envie que mon enthousiasme pour la matière et le sujet traité soient communicatifs.

Tu habites en ce moment à Paris. (Dave est depuis retourné vivre à Manchester, nous l’avons rencontré vers la fin de son séjour, ndlr.) Cela est-il provisoire, le temps d’écrire ton nouveau livre ?

J’ai commencé à venir à Paris en tant que DJ aux alentours de 1999. Hilda Haddad organisait à l’époque des soirées Hacienda à La Locomotive une fois par mois. Si ma mémoire est bonne, elle faisait également venir beaucoup de groupes de Liverpool. Je l’ai perdue de vue aujourd’hui, mais j’aimerais la remercier car j’ai rencontré beaucoup de monde grâce à elle. J’ai également travaillé pour Les Inrockuptibles, ce qui a encore élargi mon réseau d’amis. En dehors de Manchester, Paris est la ville dans laquelle je me suis le plus produit en tant que DJ. J’ai eu envie de changer de paysage pour quelque temps. Un déménagement aurait été trop problématique. J’ai préféré opté pour un séjour de plusieurs semaines qui me permettait de profiter un maximum de la vie ici sans avoir trop à me soucier des conséquences financières à long terme. C’est une sorte de défi pour moi de passer quatorze semaines en solitaire dans une ville que je ne connais pas sur le bout des doigts, de m’exprimer dans une langue que je ne maîtrise pas parfaitement. C’était le but, sortir de ma zone de confort. J’apprécie mon séjour parisien, mais ma vie ici est loin d’un séjour idyllique. Je pensais à ça dans un contexte complètement différent l’autre jour. Je réfléchissais aux chanteurs que j’aimais vraiment. J’en ai déduit que les crooners ou les chanteurs aux voix parfaites ne m’attirent pas plus que ça. Je préfère entendre des imperfections. C’est comme ça que j’aime vivre ma vie également. Je n’ai pas envie d’une vie sans contraintes, j’accepte volontiers les embûches.

Tu as l’air de bien profiter de tes soirées, tu vas voir beaucoup de concerts.

Je sors beaucoup plus que quand je suis à Manchester car je veux profiter du fait d’être ici. A Manchester je suis plus dans une routine. Tu finis par connaître tout le monde dans le milieu artistique, les lieux sont toujours les mêmes, l’intérêt n’est donc pas aussi fort. Mes deux mots préférés en français sont “Entrée libre”. Comme je suis fauché, c’est mon unique critère de décision pour sortir (rire).

Tu as entendu des milliers de chansons au cours de ta carrière. Pour terminer l’interview, pourrais-tu nous en citer quelques une que tu écoutes encore régulièrement avec le même plaisir ?

The Stooges : “I Wanna Be Your Dog”

Rufus and Chaka Khan : “Ain’t Nobody”

Massive Attack : “Unfinished Sympathy”

Joy Division : “New Dawn Fades”

The Smiths : “I Know It’s Over”

Caribou : “Melody Day” (Four Tet Remix)

Voilà ! (en français)