Conseiller d’achat de disques pour le réseau belge de médiathèques, David Mennessier écoute chaque année à peu près tout ce qui reparaît, du plus connu au plus obscur. Nous lui avons demandé d’écrire quelques lignes sur l’une des plus étranges rééditions de 2014 : l’album “L’Amour” de Lewis.

Pour ce qui est de faire découvrir des disques de plus en plus improbables et étranges, le label de Seattle Light in the Attic n’est jamais en reste. Au point cette fois de presque nous faire douter de l’existence même d’un tel ovni sonore, par ailleurs entouré d’une mythologie et d’une imagerie des plus abracadabrantes. Découvert presque par hasard par un collectionneur de disques sur un marché aux puces à Edmonton au Canada, ce pressage privé d’un album enregistré en 1983 n’avait au départ que peu de chances de devenir en moins de quelques mois l’une des plus fameuses rééditions de cette année 2014.

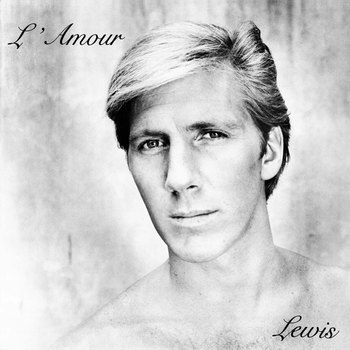

Sous le pseudonyme de Lewis (alias Lewis Baloue alias Randu Duke) se cache en fait Randall Aldon Wulff, un chanteur canadien a qui l’on doit à ce jour au moins trois albums, dont le premier a pour titre « L’Amour ». Rien que l’imagerie véhiculée par la pochette noir et blanc, réalisée par le photographe Ed Colver, connu dans le milieu punk de la côte Ouest des États-Unis, a déjà de quoi décontenancer. Sur celle, toujours en noir et blanc, de son second album « Romantic Times » (également réédité par Light in the Attic), on croirait carrément notre ami Lewis échappé d’un casting pour la série « Dynasty » : costard à la blancheur immaculée, rose à la boutonnière, cigarillo à la main, bronzage un rien surfait, une coupe ayant visiblement abusé de la laque à cheveux, et avec derrière lui sa Mercedes décapotable et son jet privé, rien que ça ! Celle de « L’Amour » est plus sobre et minimaliste, Lewis y apparaît nu (du moins le torse), le regard un rien plus réservé mais tout aussi séducteur que sur son album de 1985.

Et la musique, me direz-vous ? Eh bien, c’est bien là le plus incroyable, on est face à quelque chose de difficilement descriptible, et qui fascine du début à la fin. Si Lewis est bien un crooner, ce n’est pas du côté de Robert Palmer ou de Bryan Ferry qu’il faut chercher des réminiscences vocales, mais bien plutôt du côté des murmures ensorcelants du chanteur de The Blue Nile, le trop méconnu Paul Buchanan. Les textures sonores reposent, elles, sur des synthétiseurs vaporeux, qu’on pourrait qualifier de lynchiens, et une guitare acoustique à la fois discrète et centrale. Sur cette trame minimaliste, Lewis vient scander ses maux sur un ton meurtri, un rien désabusé.

Les détracteurs (et il y en aura) seront sans doute choqués et déroutés par ces nappes « cheesy » un rien new age et par ces bleuettes qu’ils trouveront, si ce n’est insipides, du moins terriblement ennuyeuses. Les autres (et j’en suis) considéreront qu’il s’agit là d’un classique instantané, d’une œuvre à part, inclassable et entêtante, à poser aux côtés du chef-d’œuvre oublié « Hats » de Blue Nile, voire par moments (et sans le violoncelle), du « World of Echo » du regretté Arthur Russell.