Il arrive que certains critiques musicaux apparaissent comme visionnaires, anticipant la trajectoire musicale à venir des artistes. Les mots traversent parfois le temps avec une rare évidence. Lorsque Michka Assayas chronique « Vauxhall and I » en 1994, qu’il juge comme le plus accompli que Morrissey sera en mesure de produire, il a cette intuition géniale, vraiment marquante pour ses lecteurs de l’époque (histoire de style, mais aussi d’enthousiasme vis-à-vis du disque), que l’ex-chanteur des Smiths a accouché douloureusement d’un chef-d’oeuvre qui le poursuivra toute sa vie, un modèle indépassable.

Somme toute, depuis la fin de son idylle avec Johnny Marr, pour le non-musicien qu’est Morrissey, l’équilibre musical aura toujours été précaire. Il lui aura fallu passer entre les mains de Vini Reilly (« Viva Hate»), de Mick Ronson (« Your Arsenal »), puis de Steve Lillywhite (« Vauxhall and I ») et leurs auras respectives (un vrai musicien culte à la sensibilité immense, une icône de jeunesse alter-ego du Bowie période Ziggy, l’un des producteurs les plus influents des années 80) pour que de véritables morceaux naissent, à des degrés variables de réussite, avant cette interminable période (de 1995 à aujourd’hui), de laquelle seuls de rares éclairs parviennent encore à nous toucher. Une lente agonie, hollywoodienne, bodybuildée et fatiguée à l’image du corps de Moz (à moins que ce soit l’image que peu à peu nous nous soyons faits de lui). Vieillir s’apprend-t-il ? N’est pas Léonard Cohen qui veut. Et l’on repense à tous ces morceaux rêvés que Morrissey n’interprétera sans doute jamais, à la manière du dernier Johnny Cash, le pouls ralenti, la voix au bord du précipice, soutenu par une guitare acoustique ou un piano, quelques tintements de cloche, le bruit du vent au loin. Un rêve passe, loin de l’électricité et l’instrumentation bagarreuse auxquels se raccroche Morrissey depuis plus de 2 décennies.

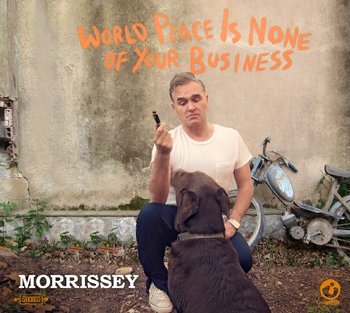

Comment juger alors ce nouvel album, jugé par beaucoup comme le meilleur de son auteur depuis « Vauxhall and I » ? Ne cherchons pas à jouer sur les mots : « World Peace is None of your Business » est une étonnante réussite et il semble même se bonifier à chaque écoute. Dans la discographie du chanteur il se place même juste derrière son illustre prédécesseur (à la charge émotionnelle inégalée il est vrai), ce qui n’est pas un mince exploit après des années de déception. Ce qui frappe d’abord c’est la fougue, la force d’incarnation, parfois même l’urgence (« Earth is the Loneliest Planet of All » et « Staircase at the University », titres enlevés, brillants, impeccablement mis en scène) dont il témoigne. Aventureux dans sa production, le disque est surtout éminemment vivant et libre, du lent tempo magnifique de « Smiler with Knife » à l’indolence d’ « Oboe Concerto ». Morrissey y chante mieux que jamais, comme sur « I’m not a Man », qui dessine un autoportrait tout simplement vertigineux, titre à qui lui seul vaut tout l’or d’un disque qui est bien celui d’une renaissance inespérée.

La chronique de Michka Assayas pour l’album « Vauxhall and I », publiée dans « les Inrockuptibles » en Avril 1994, est reprise dans son intégralité dans le recueil « In a Lonely Place – Ecrits rock » publié aux éditions Le Mot et le Reste en 2013.