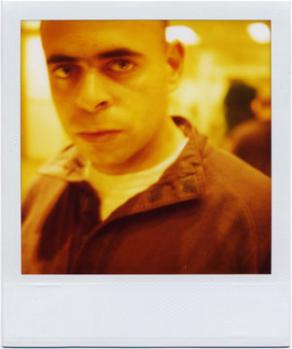

Du haut de ses 29 ans, le rappeur Rocé livre un combat peu ordinaire contre la médiocrité et le formatage. Son deuxième album « Identité en Crescendo » ne veut surtout pas se laisser enfermer et dérive en toute conscience vers le free-jazz et la chanson française de qualité sans perdre de vue ses origines hip hop. Un pari audacieux remporté haut la main grâce à des textes intelligents et des invités prestigieux comme l’immense Archie Shepp (« Attica Blues », « Blasé »…) qui ne sont pas là juste pour mettre une couche de vernis. Avec ce disque, le rap se décloisonne et gagne un supplément d’âme. Une bouffée d’air frais à consommer sur scène avec la tournée d’automne du rappeur qui démarre ces jours-ci.

Comment es-tu tombé dans le rap ? Qu’est-ce qui t’a touché dans cette musique ?

Je suis arrivé dans le rap très jeune. J’avais douze ans. J’en écoutais sur Radio Nova. C’était le début du rap français avec des gens comme NTM, Assassin, qui faisaient leurs premières armes à la radio. J’ai tout de suite aimé le côté challenge sportif de ces joutes verbales. Ça m’a poussé à écrire, à vouloir moi aussi rentrer dans la bataille.

Comment en es-tu arrivé à sortir ton premier album « Top Départ » en 2002 ?

Avant le premier album, j’ai sorti quelques trucs en tant qu’invité sur plusieurs projets. Mon premier album regroupait ce que j’avais fait alors à droite et à gauche plus quelques nouveaux titres. C’était un album exclusivement rap qui s’adressait au public rap même si, parallèlement, j’essayais déjà de sortir de cette case. Notamment sur quelques morceaux où on perçoit des choses différentes dans les samples. J’ai trouvé la promotion de cet album un peu trop répétitive et cloisonnée. Ça m’a un peu refroidi par rapport au business et par rapport à la musique en elle-même. C’est pour cette raison qu’il y a quatre ans d’absence entre les deux albums. J’avais besoin d’aller voir ailleurs, d’écouter d’autres musiques, de sortir du rap pour lui apporter autre chose. D’où cette volonté de faire une musique qui s’adresse à tout le monde.

Quelles sont tes influences à la base et aujourd’hui ?

Au départ, il y a eu Rakim, Public Enemy. En rap français, NTM, Ministère Amer, les Little MC. Aujourd’hui, mes influences sont surtout Georges Brassens, Brigitte Fontaine, Archie Shepp ou Magma. Bref, tout ça pour dire que ce qui m’intéresse c’est la qualité et pas le genre. Le genre ce n’est qu’un détail. J’aime particulièrement la direction que prennent les morceaux dans le rock progressif ou dans le free jazz. J’aime l’inattendu, l’évolution, les mélanges, la liberté. Bien sûr, j’aimerai toujours le rap puisque c’est le format que j’ai choisi pour m’exprimer mais à condition que ce format bouge. Quand Gil Scott Heron sortait des disques de poésie en 1970, il y avait déjà une forme de rap et de slam même si ça ne s’appelait pas encore comme ça.

Quel message veux-tu faire passer à travers « Identité en Crescendo », pas forcément au niveau des textes mais plus à travers la forme ?

Le message c’est pas de limites, pas de frontières, pas de cloisons. Les rayons, les bacs ne servent qu’aux disquaires pour qu’ils puissent ranger les albums dans des styles musicaux. L’autre message, c’est de faire un pied de nez aux mentalités et aussi à l’industrie musicale qui adore le formatage des idées. Il faut faire des choses simples, presque simplettes, un travail mâché pour que ça marche. Moi, j’ai pris le contre-pied que certains trouveront élitiste en travaillant avec des musiciens de jazz et de free jazz. Je voulais aussi que ce disque ne puisse pas être catalogué dès la première écoute. J’ai fait le pari de ne pas sous-estimer les auditeurs et d’essayer de faire de la qualité.

J’ai remarqué qu’on ne voit aucun code rap sur les affiches de promotion de ta tournée et sur la pochette du disque…

Oui, ça reste du rap mais je veux me mettre dans tous les styles.

Est-ce que tu penses que la qualité des textes participe au décloisonnement de ta musique ?

Il y a un truc qui me fait plaisir, c’est la variété du public qui vient à mes concerts, toutes classes sociales, sexes et générations confondues. C’est d’autant plus flatteur qu’on est dans une société qui résonne en termes de parts de marché et qui, de ce fait, cloisonne les individus. J’aime l’idée que la musique puisse rassembler. Tout le monde peut écouter du Nina Simone par exemple…

Pourtant à la base, elle menait un combat très identitaire…

Oui, mais le côté universel de sa musique ne lui a pas empêché de combattre. Elle luttait pour la naissance des droits civiques et en même temps, sa musique pouvait atteindre n’importe qui ayant un minimum de sensibilité.

Est-ce que tu revendiques une forte indépendance artistique ?

Oui, j’ai toujours voulu travailler seul. J’ai commencé comme tout le monde par former des groupes mais j’ai vite su que je voulais avancer seul sans que mes textes ne puissent être assimilés à un lieu ou à un groupe d’individus. Mon premier texte traitait du respect de manière générale, à la manière d’une définition. Depuis, j’essaie de fonctionner ainsi en me mettant en retrait par rapport au thème. Pour ce disque, il y a quand même une différence fondamentale puisqu’il s’agit d’une co-écriture avec Djohar. C’est quelque chose qui se fait peu dans le rap.

Djohar (aka Raqal le Requin, ndlr) écrit mais n’est pas présente sur scène avec toi, pourquoi ?

Parce qu’elle ne rappe pas. Notre collaboration est née de façon informelle au fil de discussions que nous avons eues ensemble. Petit à petit, elle a mis son grain de sel dans mes textes. J’assume parfaitement cette co-écriture et puis la collaboration s’est faite jusque dans le choix des invités ou la façon de défendre l’album. C’est vraiment un travail à deux.